La province en décembre 1851

La province en décembre 1851 Étude historique du coup d’Etat

par Eugène Ténot Chapitre VII Départements du Midi Basses-Alpes et Vaucluse

deuxième partie Pendant cette même nuit, la petite ville de Barcelonnette avait eu son mouvement insurrectionnel.

Barcelonnette est située dans la haute vallée de la Durance, au pied des grandes Alpes. Petit chef-lieu d’un tout petit arrondissement, elle semblait devoir, par sa position isolée, échapper aux orages de la politique. Il n’en fut rien.

L’ordre du Comité central de résistance de Digne y arriva dans la nuit du dimanche. Les trois républicains influents de l’endroit, Gastinel de Saint-Pons, Pascal Buff, et le libraire André, étaient naturellement désignés pour former le Comité de résistance cantonal. Ils se réunirent dans la nuit, et résolurent d’inaugurer leur entrée en fonctions par l’arrestation immédiate des autorités.

La population de la petite ville était, du reste, tout à fait dévouée au parti démocratique. A la pointe du jour, trois ou quatre cents hommes armés se réunissaient sur la place et désarmaient, sans coup férir, les gendarmes et les douaniers. Peu après, le sous-préfet, le procureur de la République et quelques autres fonctionnaires étaient arrêtés et emprisonnés.

La chose se fit promptement et sans violences ; le Comité de résistance s’établit à la Mairie, et l’ordre ne tarda pas à se rétablir.

Un incident peu connu faillit rendre sanglante cette petite insurrection.

Il y avait, sur la frontière du Piémont, un certain nombre de villages où n’avait pas pénétré l’esprit révolutionnaire. L’autorité y avait conservé tout son prestige ; la nouvelle de l’arrestation du sous-préfet et du procureur y souleva les esprits. Quatre-vingts douaniers et deux ou trois cents paysans formés en garde marchèrent sur Barcelonnette à la délivrance des autorités.

La nouvelle en arriva bientôt à la ville républicaine, et y excita la plus vive irritation. La population valide se leva en masse ; des dispositions de combat furent prises, et l’on se prépara à une lutte acharnée.

Le curé de Barcelonnette, témoin de ces apprêts de guerre civile, voulut tenter d’arrêter l’effusion du sang.

Autorisé par le Comité de résistance, il se rendit au devant des paysans. Il exhorta ces braves gens à ne pas commencer une lutte fratricide et sans résultat possible, puisque les destinées de la France se décidaient ailleurs. Il ne leur cacha pas qu’ils allaient être obligés de livrer un rude combat, s’ils persistaient dans leur dessein. Les paysans et les douaniers ne firent pas grande difficulté et regagnèrent leurs villages.

Cet incident n’eut pas d’autre suite.

A Digne, la garde nationale s’était réorganisée dans la matinée du lundi, et avait élu à l’unanimité le citoyen Baumé pour commandant.

Peu après fut présentée au Comité de résistance une adresse d’adhésion signée de trois cent cinquante notables de la ville, dont beaucoup, dit-on, appartenaient au « grand parti de l’ordre[1]. »

C’est encore dans cette matinée que le Comité de résistance rendit, à la sollicitation des paysans, un décret abolissant l’impôt des boissons.

L’acte était peu légal, mais il était fort habile, au point de vue révolutionnaire. Pour beaucoup de paysans du Midi, la diminution effectuée de l’ impôt du sel et l’abolition promise de celui des boissons étaient les deux grandes raisons qui les attachaient à la République.

Les insurgés se livrèrent à une joie naïve. Des farandoles célébrèrent le décret. L’impôt aboli, il fallait en effacer les traces. Les plus animés voulurent faire un feu de joie avec les registres des droits-réunis. Le Comité de résistance leur en donna la permission.

L’auto-da-fé fut célébré sur le pré de Foire. C’est là le seul incendie allumé par les jacques.

L’ordre ne fut pas plus troublé que la veille.

Un meurtre avait été commis aux environs de Malijay. Le juge d’instruction fut mandé au Comité de résistance, et invité à commencer l’information comme en temps ordinaire.

Cependant le Comité recevait les nouvelles les plus funestes pour la cause républicaine. Il apprenait successivement la pacification complète de Paris et la tranquillité des principales villes de France. Marseille, surtout, sur laquelle les républicains des Basses-Alpes avaient compté, non-seulement n’était pas au pouvoir du peuple, mais ne s’était pas même insurgée.

Sur le soir, un avis sûr arriva, annonçant la marche sur Digne du colonel Parson, parti de Marseille, avec, le 14e léger.

Cette nouvelle surtout était grave. L’autorité devait être bien rassurée, puisqu’elle détachait de Marseille des troupes contre les départements voisins. Les membres du Comité sentaient leur insurrection réduite à l’impuissance ; et, en même temps que la douleur de la République et de la liberté perdues, ils ressentaient, sans doute, le regret d’avoir inutilement exposé la fortune, la liberté et la vie de tant de milliers d’hommes.

Fallait-il continuer la résistance ? Il semble que le parti le plus raisonnable était de se dissoudre à l’instant, et de ne pas prolonger une lutte sans but. La majorité du Comité en décida autrement. Plusieurs pensèrent, sans doute, que la défaite du parti démocratique n’était pas assez certaine, et tous sentirent certainement beaucoup de répugnance à paraître céder sur la seule nouvelle d’une troupe envoyée contre eux.

Le Comité décida donc qu’une colonne se porterait à la rencontre du 14e léger et lui disputerait le passage.

Une proclamation annonça au peuple qu’une colonne de troupes s’avançant par la route de Marseille, il fallait marcher à sa rencontre.

La masse qui ne savait pas tout, se montra pleine d’ardeur. Les tambours battirent le rappel ; les sections désignées pour marcher se formèrent en bon ordre. A sept heures du soir, cinq à six mille hommes s’ébranlèrent et partirent, pleins d’enthousiasme, au chant de la Marseillaise. Gustave Jourdan, Buisson, Aillaud (de Volx), Cotte, Escoffier étaient avec eux. Quelques autres membres du Comité étaient restés à Digne avec le reste des insurgés.

Le mouvement du colonel Parson sur Digne n’était pas isolé.

Dès le samedi, le général Becquet, commandant la division militaire de Marseille, s’était disposé à profiter de la tranquillité qui régnait dans cette grande ville pour étouffer les mouvements de résistance des départements voisins. Les nouvelles du Var et des Basses-Alpes devenant de plus en plus graves, il résolut de faire marcher, sans retard, sur ces deux foyers d’insurrection.

Le colonel Parson fut envoyé le premier avec un fort bataillon du 14e léger ; il avait ordre de pousser jusqu’à Digne, par la route ordinaire qui suit la rive gauche de la Durance.

On ignorait encore, en ce moment, la prise de la Préfecture par les républicains.

Le colonel de Sercey dut aller par Brignoles et Barjols, opérer contre les démocrates du Var, et entrer ensuite dans les Basses-Alpes. Le colonel Vinoy dut marcher également sur ce département en traversant celui de Vaucluse. D’autres troupes étaient tenues en réserve.

De son côté, le préfet Dunoyer, arrivé à Gap, avait pu disposer d’un bataillon ; il allait descendre sur Sisteron, et prendre à revers les insurgés.

Ce mouvement concentrique ne pouvait manquer d’écraser l’insurrection.

Le colonel Parson partit, un jour à l’avance, sans artillerie, et avec quelques gendarmes pour toute cavalerie, s’enfonça résolument dans les Basses-Alpes.

Le lundi soir, il arriva jusqu’à Oraison. Le mardi matin, il reprit sa marche en avant.

Sa position était un peu aventurée. A plus d’une étape du colonel de Sercey et du bataillon du 21e, qui marchait pour l’appuyer, il aurait pu être écrasé par le gros des insurgés avant d’être secouru. Mais le colonel, plein de mépris pour des bandes sans organisation ni discipline, ne s’inquiétait guère d’une pareille éventualité.

Le mardi, donc, son avant-garde arriva aux Mées, gros bourg à une lieue de Malijay, et y fut reçue à coups de fusil. Elle se replia rapidement, et le colonel, surpris de l’audace des insurgés, se porta aussitôt vers le bourg.

Les insurgés, comme nous l’avons vu, avaient quitté Digne, la veille au soir. Cette marche de nuit, par un froid glacial, avait été terrible. L’enthousiasme, qui animait les bandes au départ de Digne, s’était éteint par degrés. Les mauvaises nouvelles circulaient dans les rangs; la réflexion venait, et l’on se disait que les affaires allaient mal, puisqu’on avait pu si tôt envoyer des troupes de Marseille. Beaucoup de payans désertèrent durant la marche, et la colonne arriva bien diminuée à Malijay.

Des feux de bivouac allumés aux abords du village permirent d’achever cette nuit un peu moins péniblement. Lorsque le jour se leva, les insurgés, partis plus de cinq mille, n’étaient guère que trois mille cinq cents ou quatre mille hommes. Il est vrai que ceux-là étaient les plus résolus et les mieux disposés.

Malijay est un point important ; on avait songé d’abord à y attendre la troupe. Quelqu’un signala comme excellente la position des Mées, située, une lieue plus en avant, sur la route de Marseille. On alla l’occuper.

La grande route avant d’arriver aux Mées est serrée entre la Durance et des hauteurs escarpées. Elle forme ainsi une sorte de défilé fermé par le bourg et difficile à forcer s’il est défendu avec quelque résolution.

C’est là que se posta la petite armée insurrectionnelle. Une partie occupa fortement le bourg ; le reste prit position sur les hauteurs dominant la route. Le garde général des eaux et forêts, Aillaud (de Volx), semble avoir dirigé ces dispositions des insurgés.

Le colonel Parson ne les supposant pas capables de tenir contre la ligne, ordonna l’attaque.

Les premiers détachements républicains se replièrent après quelques coups de feu ; mais la troupe parvenue à l’entrée du défilé, se trouva en présence d’obstacles insurmontables. Le colonel Parson consentit à parlementer. Plusieurs membres du Comité de résistance vinrent à lui et proposèrent une suspension d’armes. A la suite d’une discussion sur laquelle nous n’avons que peu de détails, les parlementaires furent saisis et conduits prisonniers à la queue de la colonne.

La troupe recommença, sinon à attaquer, du moins à tâter la position des républicains. Ceux-ci firent la meilleure contenance.

Une compagnie d’infanterie s’engagea dans un sentier qui conduisait au-dessus des crêtes occupées par les insurgés. Le succès de ce mouvement allait permettre une attaque vigoureuse sur le bourg.

La compagnie, assaillie à l’improviste dans un chemin creux, fut surprise, rompue et dispersée, laissant le capitaine, le sous-lieutenant et une vingtaine de soldats entre les mains des républicains. Ces prisonniers, conduits au bourg des Mées, furent un instant menacés.

Quelques furieux se jetèrent sur les deux officiers et menacèrent de les fusiller. Aillaud (de Volx) les arracha de leurs mains et les préserva de toute violence[2].

Cet échec compromettait la petite colonne de troupes. Le colonel Parson ne s’obstina pas à enlever une position aussi forte et bien défendue, il relâcha les parlementaires arrêtés et battit en retraite. Il rétrograda, le soir même, jusqu’à Vinon sur le Verdon, petite ville du Var à la limite des trois départements des Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône et Var. Les pertes étaient de part et d’autre de quelques hommes tués et blessés.

Les soldats avaient déployé leur bravoure ordinaire.

On raconte que l’un d’eux, les deux poignets percés d’une balle, ne voulut pas abandonner son arme et eut la force de rejoindre ses camarades en serrant son fusil contre sa poitrine avec ses bras mutilés.

On dit aussi que parmi les républicains, la compagnie de Sisteron, commandée par le citoyen Férédoux, déploya beaucoup de résolution.

C’est dans la soirée qui suivit cette affaire que les républicains décidèrent la cessation de la résistance.

L’inutilité de la prolongation de la lutte était désormais évidente. Les chefs connaissaient la marche de forces nouvelles dirigées contre eux ; ceux qui avaient voulu combattre pouvaient être satisfaits ; s’ils se dispersaient, c’était après un succès et non après une déroute. Tous se séparèrent donc pour regagner leurs foyers ou pour se soustraire aux poursuites inévitables de l’autorité victorieuse[3].

Aillaud (de Volx), seul, ne consentit pas à poser les armes. Il s’entoura de quelques centaines d’hommes armés, traversa la Durance et se dirigea vers les montagnes de l’arrondissement de Forcalquier.

Les membres du Comité restés à Digne quittèrent cette ville de leur côté, en congédiant les insurgés qui y étaient encore demeurés.

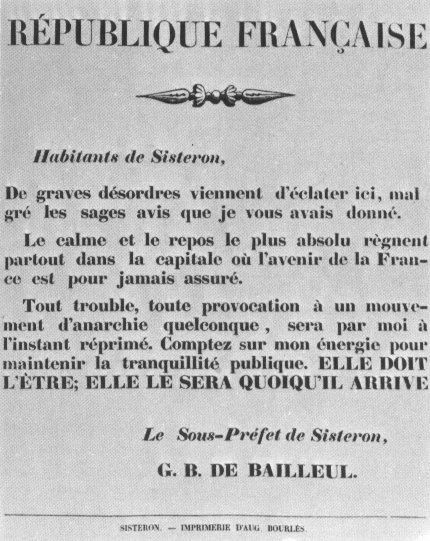

Ce jour-là, 10 décembre, le préfet Dunoyer entrait à Sisteron sans résistance avec le bataillon qu’il amenait de Gap. Le Comité de résistance de Sisteron ne s’enfuit pas et fut arrêté à l’Hôtel-de-Ville. M. Dunoyer séjourna à Sisteron le 11, et arriva, le lendemain, à Digne. Tout y était rentré dans le calme le plus absolu.

Les colonels Parson et de Sercey avaient opéré leur jonction, le 11 ; ils remontèrent lentement la Durance avec quinze cents hommes d’infanterie, des hussards et du canon. Ils arrivèrent à Digne le 13.

Manosque avait été occupée, le 10, par un bataillon du 21e. Le colonel Vinoy venant d’Avignon, déboucha sur Forcalquier, le 12. De là, cet officier se dirigea rapidement à la poursuite d’Aillaud (de Volx), pour détruire le dernier rassemblement armé.

Aillaud avait passé la nuit du 12 à Fontienne ; le 13, il était à Saint-Étienne-les-Orgues, au pied des montagnes de Lure.

La petite ville de Saint-Étienne-les-Orgues était passée, en quelques jours, par d’émouvantes péripéties. La Patrie et beaucoup d’autres journaux après cette feuille, ayant raconté que le canton de Saint-Étienne avait été saccagé, la ville pillée, les dames de quelques notables principaux violées, etc., il n’est pas inutile d’entrer dans quelques détails.

Nous empruntons le fond de notre récit au Glaneur des Basses-Alpes du 26 décembre, qui reproduit la lettre d’un réactionnaire de l’endroit, témoin oculaire des faits.

Le dimanche, 7 décembre, le bruit se répandit dans le bourg que la troupe et les autorités avaient réoccupé Forcalquier. Le fait était faux ; mais la nouvelle suffit pour relever le courage du « parti de l’ordre » qui était en majorité dans le bourg. Quelques heures après, une estafette insurgée arriva de Forcalquier, apportant une proclamation du Comité de résistance de cette ville qu’il se mit en devoir d’afficher.

Le maire de Saint-Étienne, M. Tardieu, alla droit à cet homme, et demanda de quel droit il affichait un placard séditieux.

L’insurgé répondit qu’il avait reçu ordre de le faire. — Eh bien ! moi, j’ai ordre de le déchirer, repartit le maire.

Et, joignant l’action à la parole, il lacéra la proclamation.

L’insurgé remonta à cheval et s’éloigna en disant que M. Tardieu et les réactionnaires de Saint-Étienne se repentiraient bientôt de cette audace.

Le soir même, on apprit la fausseté de la nouvelle du rétablissement de l’ordre à Forcalquier, et l’on trembla au souvenir de la menace faite par l’insurgé. Le départ de presque tous les démocrates de la contrée pour Digne aurait bien rendu la résistance facile, mais nul n’osa même y songer.

Le lendemain, un détachement d’insurgés armés, envoyés par Pascal, le président du Comité de Forcalquier, arriva à Saint-Étienne. Le chef se rendit à la Mairie et fit publier à son de trompe l’ordre à tous les habitants de venir remettre leurs armes et munitions, sous les peines les plus sévères. On obéit.

Cela fait, le même chef prononça la révocation du maire et installa pour le remplacer une Commission révolutionnaire composée de quelques démocrates de l’endroit.

Pendant que cela se passait à la Mairie, deux individus de Saint-Étienne, les nommés Gendron et Chauvin, dit le Glaneur, ennemis personnels du maire, trouvant l’occasion propice, entrèrent chez M. Tardieu, et se livrèrent à la dévastation la plus complète. Glaces, meubles, pendules, vêtements, tout fut brisé, sali ou lacéré.

Le chef insurgé, averti aussitôt de ces excès, accourut avec ses hommes. Les deux coupables, pris sur le fait, furent arrêtés, enchaînés et conduits à la prison de Forcalquier. Le chef du détachement républicain, en partant, avait annoncé qu’ils seraient fusillés le lendemain, ce qui n’eut pas lieu, fort heureusement, du reste.

Deux jours se passèrent fort tranquilles. Le mardi, le bruit se répandit que l’insurrection était défaite et la ville de Digne évacuée. Le « parti de l’ordre » releva la tête.

On reprit les fusils déposés à la Mairie, on s’organisa en garde civique, on fit des patrouilles, on arrêta même quelques hommes revenant des Mées.

Le 12, au soir, nouvelle et affreuse panique. Aillaud (de Volx) approchait, disait-on, avec une bande exaspérée et avide de tirer une éclatante vengeance de ces exploits réactionnaires.

Un insurgé de sa troupe arriva, en effet, et somma la municipalité de se rendre à discrétion. La garde civique remit ses armes à la Mairie, et chacun attendit en tremblant.

Le 13, au matin, Aillaud entra avec trois à quatre cents hommes. Il passa vingt-quatre heures à Saint-Étienne-les-Orgues, et, dit le Glaneur des Basses-Alpes :

« Par une protection visible du ciel, il ne commit aucun excès ni aucunes représailles et se borna à exiger des vivres et du bois qui lui furent fournis abondamment. »

Tel est l’exact récit des pillages et des viols de Saint-Étienne-les-Orgues.

Le 14, au matin, le colonel Vinoy arriva à la tête d’un millier d’hommes de toutes armes. Aillaud s’était jeté dans la montagne de Lure avec ses derniers compagnons.

Trois républicains, deux étrangers au bourg et un de Saint-Étienne, furent faits prisonniers et fusillés sur-le-champ. Ce dernier se nommait Gaubert dit Béguin. Deux autres avaient été massacrés de même, de sang-froid, entre Fontienne et Saint-Étienne[4].

Nous regrettons vivement de ne pas connaître les noms de ces obscures victimes de la cause républicaine.

Une colonne mobile fouilla la montagne. Trois républicains furent encore fusillés. Aillaud (de Volx), servi par sa connaissance des lieux, et par une audace et une agilité surprenantes, échappa à toutes les poursuites. Un jour, le lieutenant Franck et son détachement le surprirent ; il échappa sous leurs coups de fusil. Un autre jour, serré de près par les voltigeurs du 54e, il franchit, dit-on, un précipice devant lequel s’arrêtèrent stupéfaits les plus agiles des soldats.

Dans le courant de janvier, Aillaud (de Volx), abandonné de ses derniers compagnons, traqué comme une bête fauve, chassé par la neige, posa enfin son fusil. Il se déguisa, se procura un faux passeport sous le nom de Luc, traversa toute la Provence, et fut arrêté à Marseille, au moment de s’embarquer pour l’étranger. Il fut traduit devant un Conseil de guerre et condamné à la déportation. Il est mort à Cayenne. Le malheureux républicain laissait, nous a-t-on dit, une veuve et six enfants.

Le 15 décembre, Barcelonnette, le dernier point de France insurgé, fut occupé par le préfet Dunoyer à la tête de quelques compagnies d’infanterie.

La grande insurrection des Basses-Alpes était finie. Il n’y avait plus qu’à réorganiser le pays.

Ce ne fut pas sans peine qu’on reconstitua les municipalités.

A Forcalquier, M. Bavoux, avocat de Marseille, envoyé comme sous-préfet provisoire, trouva les plus grandes difficultés. Personne ne voulait accepter de fonctions publiques.

On va voir par un récit emprunté au Mémorial d’Aix de quelle façon, au moins originale, M. de Sercey reconstitua la municipalité de Château-Arnoux, le village qu’habitait Aillaud (de Volx).

« La colonne de M. de Sercey arrive à la commune de Château-Arnoux. Le commandant demande le maire. On lui répond qu’il est parti avec tous les hommes valides du village rejoindre les insurgés. Il demande l’adjoint, les conseillers municipaux. Ils étaient tous également partis. Il fallait pourtant au chef de l’expédition une administration quelconque pour délivrer des billets de logement et préparer des vivres à la troupe.

M. de Sercey avise un habitant sur la place, d’une tournure assez convenable.

— Approchez, lui dit-il, je vous nomme maire.

— Monsieur le colonel, vous me faites beaucoup d’honneur ; mais dans les temps où nous vivons, je ne veux pas d’un emploi aussi périlleux.

Un second, puis un troisième indigène de Château-Arnoux, refusent pareillement, et s’excusent en faisant valoir les mêmes motifs.

M. de Sercey n’y tient plus ; il fait avancer quatre hommes et un caporal.

— Allez à la Mairie, enfoncez les portes, installez Monsieur, dit-il, en désignant le dernier récalcitrant, sur le fauteuil de maire ; s’il fait la moindre résistance, qu’il soit fusillé à l’instant.

Le pauvre maire malgré lui dut s’exécuter en présence d’arguments aussi irrésistibles. Un arrêté de nomination fut aussi vite improvisé qu’un magistrat municipal. On lui fabriqua un adjoint et un Conseil municipal par le même procédé expéditif et militaire.

Et voilà comme quoi la commune de Château-Arnoux est dotée d’une municipalité qui ne pactisera plus avec les ennemis de l’ordre. »

L’état de siége fut appliqué avec toute sa rigueur. Le nombre des arrestations fut immense et celui des condamnés à la déportation approcha de mille, chiffre énorme pour un département aussi peu peuplé. Le désarmement de la population fut exécuté de la façon la plus complète[5]. La terreur fit son oeuvre, comme dans le Var. Dans certaines communes, les bras manquèrent pour les travaux des champs. La déportation et l’exil avaient littéralement dépeuplé ces villages.

Le colonel Fririon, commandant de l’état de siège, publia divers arrêtés analogues à ceux que nous avons déjà cités ailleurs.

Une circulaire déclara complices de l’insurrection ceux qui donneraient asile aux insurgés fugitifs ou leur fourniraient des secours en vivres ou en argent. Une autre annonça la mise sous séquestre des biens de tous les insurgés fugitifs qui ne se rendraient pas dans le délai de dix jours. Une autre encore arrêta que des garnisaires occuperaient les maisons et seraient nourris aux frais des fugitifs, jusqu’au moment où ils se seraient constitués prisonniers.

L’ordre se rétablit donc, et la tranquillité fût bientôt complète. Le vote du 20 décembre fut encore plus remarquable dans les Basses-Alpes qu’ailleurs. Il n’y eut pas même sept cents suffrages négatifs, et les abstentions ne furent guère plus nombreuses qu’a l’ordinaire.

Nous allons terminer ce chapitre par le récit rapide des troubles qui agitèrent le département de Vaucluse[6].

Ce département, longtemps célèbre par son exaltation royaliste et catholique, était, en 1851, l’un des plus ardents pour la cause démocratique. Cependant, bien que les passions y fussent vives et les idées exaltées, il ne s’y produisit qu’une tardive insurrection qui semble avoir été le contre-coup de celle des Basses-Alpes.

Ainsi, Avignon resta calme pendant les cinq premiers jours qui suivirent les événements. Orange fut fort agitée, mais ne s’insurgea pas. Un rassemblement entra, le 4, à la Mairie, et essaya d’envahir la Sous-Préfecture ; il fut dispersé sans peine par une charge du 11e dragons.

Les nouvelles reçues de Paris, Lyon et Marseille paraissaient avoir assuré la tranquillité, lorsque l’insurrection éclata, le dimanche 7 décembre, à Apt, sous-préfecture limitrophe des Basses-Alpes.

Une petite bande venue de Forcalquier, dit le général d’Antist dans son rapport, entra à Apt dans la journée du dimanche, s’empara des autorités et de la gendarmerie. Le tocsin sonna : tous les villages voisins se levèrent en masse. Le soir, il y avait plus de deux mille insurgés réunis.

Les chefs résolurent de marcher immédiatement sur Avignon. La distance est grande d’Apt à Avignon ; c’est le département de Vaucluse à traverser dans sa longueur. Ils se mirent en marche. Le lendemain, le général d’Antist, prévenu de ce mouvement, envoya contre les insurgés une petite colonne de trois compagnies de ligne et de cinquante hussards. Cette colonne avait dépassé Lisle, chef-lieu de canton, à quelques lieues à l’est d’Avignon, lorsqu’elle se trouva en présence des insurgés.

Leur nombre avait énormément grossi. Le tocsin sonnait dans tous les villages des montagnes du Luberon, petite chaine parallèle à la Durance. Des bandes armées accouraient de toutes parts. La colonne eût été compromise en essayant d’arrêter un pareil débordement. Elle se replia sur Avignon.

Les insurgés entrèrent à Lisle triomphant de leur facile victoire.

La garde nationale de cette petite ville avait fait mine de s’armer pour la défense de l’autorité ; les insurgés s’emparèrent de ses fusils et de son drapeau.

La colonne de troupes en retraite tomba au milieu de groupes épars d’Avignonnais qui quittaient la ville pour rejoindre les insurgés. On échangea quelques coups de feu, et la troupe fit un certain nombre d’arrestations.

Les insurgés avaient couché à Lisle. Le lendemain, la plupart des chefs, découragés par les nouvelles qu’ils recevaient de tous côtés, comprirent l’inutilité de leur tardive insurrection, et ordonnèrent la retraite.

Quelques bandes restèrent cependant aux environs de Lisle. Le général d’Antist résolut de les enlever. Le 10, après midi, un détachement de cinquante fantassins partit en omnibus pour Carpentras, suivi d’un escadron de hussards. Le commandant de France dirigeait cette petite expédition.

Il s’établit à Carpentras, comme pour y passer la nuit.

A onze heures du soir, il partit pour Lisle, où un millier d’insurgés étaient encore dans la journée. Lorsqu’il arriva, ce rassemblement avait quitté la ville depuis deux heures. Apprenant alors qu’une autre bande se trouvait vers Cavaillon, le commandant résolut d’aller la surprendre. Il marcha toute la nuit, fit en route deux ou trois prisonniers qui furent fusillés sur-le-champ. A la pointe du jour, il tomba à l’improviste sur une bande qui fut surprise et dispersée sans grande résistance.

Le mercredi, le colonel Vinoy partit avec un fort bataillon du 54e, deux escadrons de hussards, et vingt-cinq gendarmes. Il rétablit les-autorités à Apt, et entra dans les Basses-Alpes où nous l’avons vu poursuivant Aillaud (de Volx)[7].

Le département de Vaucluse fut mis en état de siége. On y fit un nombre considérable d’arrestations; un homme fut tué à Courthezon en essayant de fuir devant la troupe[8]. Vaucluse fournit aussi son contingent à la déportation et à l’exil. Le chiffre exact est inconnu, mais il dut être considérable.

[1] Glaneur du 26 décembre. [2] C’est le capitaine fait prisonnier qui a déposé de ce fait au procès d’Aillaud (de Volx) devant le Conseil de guerre de Marseille. [3] Voici comment tous les journaux, y compris le Moniteur, mentionnent le combat des Mées : Le lieutenant-colonel Parson a rencontré les insurgés aux Mées. Après un combat de quelques instants, ils se sont enfuis dans toutes les directions. — Après bien des recherches, nous avons trouvé dans le Courrier de Marseille une mention de l’affaire, courte mais exacte, et enfin quelques détails plus précis dans la déposition du colonel de Sercey au procès d’Aillaud. Faute de documents, nous avons dû nous borner à donner un récit vrai, quant à l’ensemble, mais qui demanderait à être complété.

(Note de la première édition) –

J’ai modifié ce premier récit, où s’étaient glissées quelques inexactitudes. [4] Glaneur du 26 décembre. [5] Le maniement des fonds provenant de la vente de fusils pris aux habitants des Basses-Alpes, amena une affaire criminelle dans laquelle le colonel de Sercey, dont nous avons parlé souvent, fut condamné à l’emprisonnement pour concussion. [6] Ce récit est malheureusement incomplet. Je n’ai eu d’autres sources d’informations que le maigre rapport du général d’Antist et quelques relations des journaux du temps. [7] Rapport du général d’Antist. [8] Courrier de Marseille. |