Marc-Antoine Brillier

Étude biographique sur Marc-Antoine Brillier ancien représentant du peuple (1809-1888) par Claude Berthet, Lyon, 1908 PREMIÈRE PARTIE

V EMPIRE

Les procédés tyranniques d’où était sorti l’Empire avaient laissé dans le coeur des républicains de profondes rancunes et le secret désir de le renverser. L’armée elle-même ne s’était pas, de prime abord, ralliée tout entière et sans répugnance au coup d’État. De là un certain espoir que les conspirateurs fondaient sur elle.

D’autre part, la police tenue en haleine veillait avec beaucoup de vigilance. Pendant les quatre ou cinq premières années du règne, de nombreux complots furent découverts ou dénoncés. L’affaire de la Reine-Blanche (1852), celles de la Commune Révolutionnaire, des sociétés dites du Cordon sanitaire, des Conseils du peuple, le complot de l’Opéra-Comique dans lequel figurait Ranc (1853), furent autant d’occasions de poursuites et d’implacables condamnations. En 1854, la Commune Révolutionnaire fut l’objet d’un second procès. En 1855, après l’exécution de Pianori, vinrent le complot de l’Hippodrome (seconde arrestation de Ranc), et la découverte de la société secrète La Marianne, qui fut le prétexte de nombreuses arrestations dans les départements.

Des policiers se glissaient dans ces associations pour les surveiller et les dénoncer. C’est ce qui arriva en 1856, dans le Rhône et l’Isère où, dans la nuit du 7 au 8 juin, un certain nombre de citoyens furent arrêtés et conduits en prison à Lyon, sous l’inculpation d’affiliation aux sociétés secrètes. L’association dont on les accusait de faire partie était désignée sous le nom de Comité des Montagnards Lyonnais. Au nombre des personnes arrêtées se trouvaient quatre habitants de Vienne, parmi lesquels un avocat, Brillier, et un médecin, le docteur Orcel, dont le fils exerça plus tard la médecine à Lyon. En outre, treize arrestations avaient été opérées à Lyon, onze à Paris, cinq à Mâcon, une à Valence, une à Givors, une à Vernaison.

L’instruction de l’affaire dura deux mois et demi, pendant lesquels Brillier et la plupart des accusés furent maintenus en prévention. En engageant ces poursuites, le gouvernement impérial, toujours très soupçonneux et peu gêné par les scrupules, n’avait d’autre but que de se débarrasser de citoyens énergiques dont il redoutait l’influence et l’opposition irréconciliable. Ses agents provocateurs étaient peut-être parvenus à compromettre, pour des propos imprudents, quelques-uns des républicains arrêtés. Mais les amis de Brillier le savaient trop circonspect et clairvoyant, pour croire un instant qu’il eût pu se laisser prendre au piège tendu par la police impériale. Ils ne voyaient donc dans le fait de son implication qu’une persécution ou une erreur. C’est ce que lui exprimait en termes affectueux le docteur Diday, de Lyon, dans la lettre suivante, qu’il lui adressait à la prison de Roanne pour se mettre à son service :

Mon cher Brillier, j’espère que si vous avez besoin de quelque chose, livres, argent, linge, etc., vous vous souviendrez que vous avez à Lyon un ami qui, désolé comme tous les autres de l’erreur qui vous atteint, serait heureux de vous prouver en cette occasion la sincère et profonde affection que vous lui avez inspirée. Ne vous gênez donc en rien ; et si je puis vous rendre l’un des services que permet votre situation, ne vous adressez pas à d’autres qu’à moi, et recevez, en attendant, le triste mais bien cordial serrement de main de celui qui vous est dévoué de tout cœur.

L’affaire englobait quarante-six accusés. Elle fut appelée devant le Tribunal correctionnel de Lyon, à l’audience du 18 août 1850. Trente-sept inculpés seulement étaient présents ; cinq faisaient défaut, quatre n’avaient pas été cités.

Les débats, qui durèrent cinq jours, révélèrent, particulièrement en ce qui concernait Brillier, les odieux agissements de la police impériale. On n’avait rien pu relever contre lui, sinon la visite soi-disant compromettante de l’un des accusés qui n’était autre qu’un agent provocateur. Craignant d’aggraver la situation d’un coreligionnaire politique, dont il ignorait d’ailleurs le rôle infâme, Brillier, retranché derrière le secret professionnel, ne voulait point reconnaître avoir reçu cette visite dans son cabinet d’avocat, alors que des témoignages établissaient qu’elle avait eu lieu. Le ministère public relevant là un flagrant mensonge, s’en faisait une arme contre Brillier et, heureux de le prendre en défaut, l’accablait de sarcasmes en s’efforçant de démontrer sa culpabilité. Ce n’est que lorsque le mouchard eut été démasqué en cours d’audience, que le défenseur de Brillier, Me Humblot, alors bâtonnier du barreau de Lyon, put obtenir de son client l’aveu de la visite incriminée, démarche plus que suspecte qui ne pouvait au surplus suffire à le faire condamner.

Les détails de ce scandaleux procès tournaient trop peu à l’honneur du gouvernement pour que celui-ci tint à les voir publier. Aussi, la presse locale garda-t-elle par ordre un complet mutisme sur l’affaire. Le seul compte rendu qu’on en ait se trouve dans le libellé fort sommaire du jugement, dont voici le texte :

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de première instance de Lyon (département du Rhône).

Jugement du 22 août 1856. – Procureur impérial contre Brillier et autres.

Le Tribunal correctionnel de Lyon a rendu en audience publique le jugement suivant :

Entre M. le Procureur impérial près le Tribunal, plaignant, d’une part,

Et 1° X… ; 31° Marc Antoine Brillier, fils de Claude et de Claudine Guy, 47 ans, né le 2 août 1809 à Heyrieux, arrondissement de Vienne (Isère), avocat, demeurant à Vienne, célibataire, lettré, détenu ; 36° Orcel, Henri, fils de François et de Françoise Barroux, 40 ans, né le 2 juillet 1817, à Communay, arrondissement de Vienne (Isère), docteur-médecin, demeurant à Vienne, place Modène, célibataire, lettré, détenu…, tous inculpés d’association à sociétés secrètes ; 46° Y…, inculpé de détention d’armes prohibées, d’autre part,

L’affaire appelée, le greffier a lu le procès-verbal, les témoins ont été entendus et les prévenus ont été interrogés, à l’exception de… (ici neuf noms), qui ne se sont pas présentés.

M. Saint-Luc Comborieux, procureur impérial près le Tribunal civil de Lyon, a requis l’application du décret du 28 juillet 1848, et de la loi du 24 mai 1834, et a déclaré se désister à l’égard de… (ici quatre noms).

Mes Caillau, Duperney, Humblot, Robin, Duquaire, Cassignol, Lançon, Le Royer, Vachon, Millot, Lablatinière, Monillaud, Margeron, avocats, ont été entendus et ont conclu à l’acquittement des prévenus.

Attendu en ce qui concerne… (ici quatre noms), qu’ils n’ont pas été cités ; que dès lors il n’y a lieu de statuer à leur égard, quant à présent ;

Attendu, en ce qui concerne… (ici dix noms, dont celui de Brillier), qu’il n’y a pas de preuves suffisantes de leur culpabilité ;

Attendu, en ce qui concerne… (ici vingt deux noms, dont celui du docteur Orcel), qu’il est établi que, dans le courant de l’année 1856, ils ont fait partie de sociétés secrètes ;

Attendu que… (ici sept noms) ont été chefs desdites sociétés ;

Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par l’article 13 du décret du 28 juillet 1818 ;

Attendu, en ce qui concerne Y…, que, dans le courant de l’année 1856, il a été trouvé détenteur d’armes de guerre ;

Attendu que ce fait constitue le délit prévu et puni par l’article 3 de la loi du 24 mai 1834 ;

Vu lesdits articles qui ont été lus à l’audience par M. le Président.

Le Tribunal, statuant par défaut à l’égard de… (ici cinq noms), et contradictoirement à l’égard des autres prévenus, et modérant la peine encourue par… (ici sept noms), conformément à l’article 463 du Code pénal.

Condamne… (ici sept noms), chacun à cent francs d’amende, quatre ans de prison et cinq ans d’interdiction des droits civiques,

Condamne… (ici six noms, dont celui du docteur Orcel), chacun à cent francs d’amende, deux ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction des droits civiques,

Condamne… (ici deux noms), chacun à cent francs d’amende, dix-huit mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction des droits civiques,

Condamne… (ici deux noms), chacun à cent francs d’amende, un an d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction des droits civiques,

Condamne… (ici huit noms), chacun à cent francs d’amende, six mois de prison et cinq ans d’interdiction des droits civiques,

Condamne… (ici six noms), chacun à quatre mois de prison et cinq ans d’interdiction des droits civiques,

Condamne. tous les prévenus ci-dessus condamnés solidairement aux dépens liquidés à la somme de 1.144 fr. 75, outre les coût et accessoire s du présent jugement,

Condamne Y…, à un mois d’emprisonnement et aux dépens liquidés à 10 fr. 95,.

Acquitte… (ici dix noms, dont celui de Brillier).

Fait et jugé à Lyon en audience publique, le vingt-deux août mil huit cent cinquante-six, par MM. Lagrange président Fleury, Orcet et Delatour, juges.

Suivent les signatures.

Enregistré à Lyon, etc, etc…

En résumé, sur les quarante-deux prévenus cités devant le Tribunal correctionnel, trente-deux furent condamnés.

Brillier fut au nombre des dix acquittés. Ses parents, ses amis qui avaient suivi les débats avec anxiété, tout heureux de son acquittement l’attendaient à la sortie du Tribunal, comptant sur sa mise en liberté immédiate. Ils furent cruellement déçus, car on n’avait point cru devoir le relaxer de suite. On regrettait sans doute qu’il eût échappé à la condamnation machinée contre lui, et des instructions à son sujet avaient, paraît-il, été demandées à Paris. Brillier ne sortit de prison que le lendemain.

Le jugement fut confirmé- en appel le 15 septembre suivant.

Au nombre des condamnés figurait le docteur Orcel frappé de deux ans de prison et destiné, avec tant d’autres, à être envoyé en Afrique. En attendant, il avait été transféré à la prison Saint-Joseph, et c’est de là que, le 22 octobre 1856, il adressait à son ami Brillier la lettre suivante, dans laquelle il lui faisait part de ses inquiétudes et des ennuis résultant de sa captivité :

Mon cher Brillier, j’ai vu ma soeur qui m’a dit que votre santé était parfaite ; cette bonne nouvelle m’a causé un grand plaisir, car je craignais que le mauvais régime auquel vous aviez été soumis n’eût des suites graves pour vous.

Quant à moi, ma santé est très bonne, malgré la mauvaise alimentation de la prison, qui consiste en soupe aux fèves, noix, choux, graisse blanche, etc. Somme toute, la nourriture est plus mauvaise qu’à Roanne, sans qu’il soit possible de rien faire venir du dehors. Pour faire digérer plus facilement ces terribles fèves, nous sommes couchés sur le lit que vous connaissez, garni d’une paillasse de paille de seigle ; aussi, le matin, je suis plus las que le soir mais, au moins, nous avons de l’air pur. Je ne sais encore rien sur notre nouvelle destination. Les uns prétendent que nous irons en Corse, d’autres en Algérie ; enfin, on n’a encore rien de précis. C’est la réponse que ma sœur a obtenue à la Préfecture. Vous avez vu ma mère ; sa démarche me prouve qu’elle ne va pas trop mal, et cela me console un peu de la peine que lui cause ma condamnation.

… Après avoir entretenu son ami de quelques affaires privées, le docteur ajoutait :

Pardon de tout l’embarras que je vous cause, mais que voulez-vous ? il faut bien un peu venir en aide aux pauvres prisonniers qui ne peuvent faire eux-mêmes leurs affaires…

Adieu, mon cher ami, je prends patience, j’ai du courage et m’inspire de cette maxime : heureux ceux qui, dans l’affliction, s’enveloppent du manteau de la patience et de la mansuétude.

Dr Orcel.

Aussitôt sorti de prison, Brillier se préoccupa du sort de son malheureux ami, le docteur Orcel, et, ne pouvant à ce moment rien tenter par lui-même, fit intervenir quelques personnes influentes, entre autres le poète Ponsard. Grâce à leurs démarches, le condamné obtint de purger sa condamnation en France, et fit ses deux années de prison à Lyon. Mais à l’expiration de sa peine, le 15 septembre 1858, il fut l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur, le général Espinasse, qui, sur le rapport du préfet de l’Isère et aux termes de l’article 2 du décret du 12 décembre 1851, décidait que le docteur Orcel, reconnu coupable d’avoir fait partie d’une société secrète, serait transporté en Algérie et y serait détenu pendant dix ans dans une colonie pénitentiaire.

Cette monstrueuse mesure, ajoutant aux pénalités judiciaires un châtiment administratif beaucoup plus cruel et impitoyable, et permettant de frapper un condamné deux fois pour le même fait, résultait en effet des dispositions d’un décret du coup d’État. Le docteur Orcel n’y put échapper que par l’intervention énergique d’un homme de coeur, M. Constant Dufeu, architecte du gouvernement, qui occupait à Paris une situation considérable lui donnant ses entrées à la cour, et put s’adresser directement à l’Empereur en se portant garant pour le docteur, son ami. La déportation fut ainsi épargnée à M. Orcel, qui dut néanmoins, à sa sortie de prison, subir un internement dans le département du Rhône.

En 1858, après une période relativement tranquille, eut lieu, le 14 janvier, l’attentat d’Orsini qui fit de nombreuses victimes, mais auquel échappa Napoléon III. Bien que les républicains français n’eussent pris aucune part dans la préparation ou la perpétration de cet attentat, ce fut pour le gouvernement un prétexte de redoubler de rigueur à leur égard. Il fit voter la loi de sûreté générale, qui permettait de déporter par simple mesure administrative tous les individus soupçonnés de manoeuvres contre l’état de choses, ou même ayant simplement été condamnés pour réunions illicites, sociétés secrètes, attroupements, etc. C’était de nouveau la suspension des garanties civiles, le retour aux emprisonnements, aux transportations. MM. Eugène Ténot et Antonin Dubost ont retracé les phases et les abus de ce régime de terreur dans leur ouvrage intitulé : Les suspects en 1858. Voici, d’après cette étude, ce qui a trait aux persécutions exercées dans l’Isère et dont on crut un instant que Brillier avait été victime :

Le préfet de ce département, en 1858, était M. Leprovost de Launay. Il y eut, croyons-nous, dans l’Isère quatre victimes. Nous n’avons pu nous procurer les noms que de deux : Rivière, banquier, à Bourgoin ; Pichat, propriétaire cultivateur, au Pont-de-Beauvoisin.

Le citoyen Rivière fut enlevé dans son lit pendant la nuit. On ne lui permit même pas de faire des préparatifs de départ. Il fut amené dans la maison d’arrêt de Vienne, puis conduit à Marseille et de là transporté en Afrique.

Le citoyen Pichat fut arrêté au milieu des champs, alors qu’il était occupé à travailler. Il subit le même sort que le citoyen Rivière.

Outre ces quatre arrestations dont nous parlons, il devait, parait-il, y en avoir beaucoup d’autres. A Vienne, notamment, le bruit courait que le sous-préfet avait reçu l’ordre de faire arrêter le citoyen Brillier, ancien représentant du peuple ; mais il craignit l’impression que ne manquerait pas de causer l’arrestation d’un homme aussi universellement estimé dans le pays, et bien connu pour son courage et son dévouement à la cause républicaine. On sait que Brillier était aux côtés du représentant Baudin, sur la barricade du faubourg Antoine, lorsque celui-ci fut tué dans la journée du 3 décembre 1851.

L’application de la loi de sûreté générale amena l’arrestation de plus de deux mille républicains ; trois cents au moins furent transportés en Afrique.

Ce régime de répression ne faisait que susciter des haines et ne pouvait se prolonger indéfiniment. Napoléon III chercha à se rapprocher du parti démocratique en accordant, après le succès de la guerre d’Italie, l’amnistie aux proscrits de décembre. La création de nouveaux journaux d’opposition fut autorisée et l’on accorda au Corps législatif, avec le droit d’adresse, la publicité des comptes rendus de ses séances. Les cinq députés de l’opposition purent alors se faire entendre du pays, et leur action sur l’opinion publique devint considérable.

Aux élections générales de 1863, le réveil politique de la nation s’accentua et, de divers côtés, surgirent des candidatures libérales.

Sollicité par des groupes républicains de se porter contre le candidat officiel dans la 4e circonscription de l’Isère, Brillier accepta, sans s’illusionner beaucoup sur le succès, mais plutôt pour redonner courage à son parti en lui fournissant le moyen de se compter sur son nom.

Sa profession de foi — les comités n’avaient pas alors un rôle prépondérant — fut brève et nette : nous la reproduisons dans sa ferme simplicité, bien différente de certains boniments électoraux de nos jours :

Mes chers concitoyens, des électeurs de la quatrième circonscription électorale du département de l’Isère, pénétrés de cette idée qu’il serait contraire au bien public de n’envoyer au Corps législatif que des députés dont l’opinion aurait été préalablement agréée par le gouvernement ; que l’opposition est nécessaire ; que celle qui a eu accès dans la dernière Assemblée législative, forte par le talent, était trop faible par le nombre ; qu’il est donc urgent de lui venir en aide, m’ont offert leurs suffrages aux élections du 31 mai. J’ai accepté la candidature.

Si vous m’honorer de vos votes, mes chers concitoyens, je remplirai mon mandat avec conscience.

Il n’est pas dans mes goûts d’être prodigue de promesses. Elles sont en général si faciles à faire ! On les tient si rarement ! Je vous dirai cependant que je suis partisan décidé des économies en finances et du développement des libertés publiques. Si je suis élu, je travaillerai de tout mon pouvoir à la prompte réalisation de ce programme.

Briller, avocat, ancien représentant.

La candidature officielle, en ce temps ouvertement pratiquée, mêlait à la lutte les représentants des pouvoirs publics, à commencer par les préfets. Celui de l’Isère, dans une circulaire, fit grief à Brillier de sa conduite au coup d’État. Attaqué, celui-ci riposta par la déclaration suivante qu’il fit imprimer et répandre dans la 4e circonscription :

Dans une circulaire, imprimée et distribuée à profusion, sans doute aux frais des contribuables, M. le Préfet rappelle la date de décembre 1851, et semble me faire un crime de l’exil temporaire que j’ai subi à cette époque.

J’avais, je le reconnais, un grand devoir à remplir en décembre 1851. Soixante mille électeurs m’avaient donné mandat de les représenter à l’Assemblée législative. Si j’avais déserté ce poste, j’aurais été bien coupable ; mais j’y suis resté ferme et, lorsque les baïonnettes soldées pour veiller à la sécurité des représentants du peuple se sont tournées contre eux, j’ai résisté à cette violation de la Constitution et de la représentation nationale jusqu’à épuisement de mes forces. Puis, lorsque la défense a été impossible, j’ai préféré le chemin de l’exil avec ses privations et ses peines, à la voie facilement accessible alors des emplois publics accompagnés de gros traitements.

Telle a été ma conduite en 1851. Je la soumets sans crainte au jugement de tout homme d’honneur et de coeur.

La pression administrative eut raison des vélléités d’indépendance d’un certain nombre d’électeurs : Brillier ne réunit que 9.688 voix, contre 17.967 données au candidat du gouvernement, M. Faugier.

Les élections générales de 1863 firent entrer à la Chambre une minorité de trente-cinq opposants, tous hommes de talent et très populaires. Les excès de zèle maladroits du ministre de l’Intérieur d’alors, Persigny, ne furent pas étrangers à ce résultat.

Brillier faisait à cette époque partie du conseil municipal de Vienne dont le maire, nommé par le gouvernement, ne représentait point l’opinion avancée de la majorité de ce conseil. Il s’ensuivit divers conflits dus au mauvais vouloir qu’apportait le maire dans l’exécution de certaines décisions prises, contre son gré, par cette majorité qu’inspirait Brillier. En 1860, notamment, dix-neuf conseillers démissionnèrent avec lui sur une question d’emprunt, grosse de conséquences pour les intérêts de la ville qui risquaient d’être compromis par la faute du maire. Les membres démissionnaires saisirent du conflit l’opinion publique qui, en grande majorité, leur donna raison. Mais, devant cette manifestation, le gouvernement prononça la dissolution du conseil et le remplaça par une commission municipale qui administra Vienne pendant trois ans.

L’année suivante, les électeurs furent appelés le 6 avril à une élection partielle dans la 5° circonscription de l’Isère. Sollicité à nouveau de poser sa candidature, Brillier y consentit. A cette occasion, Jules Favre lui écrivit la chaleureuse lettre que voici :

Mon bien cher et ancien collègue, des voyages qui se sont précipités coup sur coup, m’ont empêché de vous dire plus tôt combien sont vifs et sincères mes voeux personnels et ceux de mes amis de l’opposition pour le succès de votre candidature.

Votre patriotisme éprouvé, vos précieuses lumières, votre ferme indépendance, seraient d’un grand secours à ceux qui ont foi en la liberté et la défendent avec conviction.

Jamais, peut-être, la situation de la France n’a été plus grave ; jamais ne se sont mieux révélés et la grandeur des fautes commises, et les périls auxquels elles nous exposent, et l’impérieuse nécessité de s’arrêter sur la pente où elles nous précipitent.

Il y va de notre salut à tous.

J’ai l’espoir que ces sentiments seront ceux de la majorité de vos concitoyens, et leur virile confiance vous placera sur nos bancs comme l’un des représentants les plus purs et les plus dévoués de la cause que nous servons.

Jules Favre.

Cette lettre fut tirée à un grand nombre d’exemplaires et distribuée dans la circonscription. Selon sa coutume, l’administration impériale usa de tous les moyens pour faire triompher le candidat officiel, M. Joliot. Celui-ci l’emporta avec 18.845 voix contre 12.416 voix réunies sur le nom de Brillier. Bien que battue, l’opposition, on le voit, gagnait du terrain.

Devant le progrès des idées, Napoléon III restait hésitant, tantôt ayant l’air d’accorder quelques satisfactions à la masse ouvrière, comme dans son projet de loi sur les coalitions, tantôt revenant aux mesures de persécution connue dans le procès des Treize.

A la Chambre, une sorte de tiers parti se formait pour demander le développement des libertés publiques.

Le gouvernement impérial n’était du reste pas mieux dirigé ni plus heureux dans sa politique extérieure. Il laissait se constituer à Sadowa l’hégémonie de la Prusse, et, au cours de 1867, il se voyait contraint d’évacuer le Mexique sur l’injonction des Etats-Unis. Ces échecs successifs, autant que l’active propagande de l’opposition, enlevaient peu à peu de leur confiance à ses adhérents.

Après bien des hésitations et des flottements, l’Empereur se décida à quelques réformes; il lança son fameux décret du 19 janvier accordant le droit d’interpellation, un semblant de responsabilité ministérielle, et sa lettre de même date annonçant des lois moins restrictives sur la presse et le droit de réunion. Il s’efforça, d’autre part, de donner satisfaction au parti clérical par l’intervention de l’armée à Mentana ; mais il s’aliéna d’autant les républicains. Les maladroites poursuites de 1868, dans le procès Baudin, qui mit Gambetta en lumière, contribuèrent encore à accroître le nombre des mécontents.

Arrivèrent les élections générales du 23 mai 1869, qui furent pour l’Empire une défaite morale. Elles se firent dans de tout autres conditions que celles de 1863. La pression administrative, toujours excessive, fut neutralisée par l’active propagande des journaux, des réunions, des comités. On lutta partout, cette, fois, à visage découvert et si, en fin de compte, le gouvernement conserva une majorité, il ne l’emporta que de 400.000 voix sur l’ensemble, et il entra à la Chambre quatre-vingt-dix opposants irréconciliables, parmi lesquels Gambetta.

Brillier, pour la seconde fois, fut porté dans la 5e circonscription de l’Isère. Dans son appel aux électeurs, il faisait ressortir en chiffres éloquents les gaspillages financiers de l’Empire et, s’en prenant aux députés issus de la candidature officielle, il leur reprochait, en outre des charges dont ils accablaient le pays, le vote de l’odieuse loi de sûreté générale, et terminait en disant :

Si j’avais l’honneur d’être député, je voterais contre les gros budgets, contre les gros traitements, pour une diminution des charges publiques et une répartition plus équitable des impôts ; je voterais pour toute mesure législative ayant pour but d’assurer le règne du droit et de la justice pour tous et en toutes choses, pour toute mesure ayant pour but de garantir, notamment :

Au citoyen, la sûreté de sa personne, l’inviolabilité de son domicile et de son industrie ;

A la commune, le droit de faire administrer ses affaires par un président du Conseil municipal, pris dans le sein de ce Conseil et élu par lui ;

A la nation, le droit de manifester librement et faire prévaloir sa volonté dans les conseils du gouvernement où s’agitent les graves questions intéressant la sûreté, la prospérité, l’honneur de la Patrie.

A la nouvelle de sa candidature, Garnier-Pagès lui avait écrit :

Mon cher et ancien collègue, j’ai appris avec plaisir que vous aviez nettement posé votre candidature. Je vous en remercie profondément. Il est important de saisir l’occasion légale qui se présente pour réveiller l’opinion publique engourdie. Partout en Europe les peuples s’agitent et marchent. Nous ne pouvons plus longtemps rester dans notre apathie.

Vous comprenez l’intérêt que je porte au succès des patriotes de votre circonscription. Mon frère (le Garnier-Pagès qui fut député de l’Isère sous Louis-Philippe) est toujours présent à ma pensée, et les noms des amis de mon frère sont restés gravés dans ma mémoire…

Depuis que je vous ai pressé la main, il est possible que dans toutes les circonscriptions, on ait songé à la lutte. Si cela n’est pas, écrivez, et sollicitez l’action de tous ceux qui ne désespèrent pas de la liberté. Garnier-Pagès

Malgré les efforts des républicains dauphinois, ce fut encore le candidat officiel, M. Joliot, qui fut élu avec 15.014 voix ; mais il avait perdu 3.800 voix depuis 1867. Brillier recueillit 12.957 voix, soit 500 de plus qu’à la précédente élection.

Violemment, attaqué dans une affiche, où le préfet de l’Isère le prenant à partie sur son rôle en 1848, lui imputait mensongèrement des votes de nature à lui nuire aux yeux des électeurs, notamment le vote de l’impôt des 45 centimes, Brillier n’eut pas de peine à démontrer la fausseté de l’accusation et la duplicité préfectorale. Mais le coup avait pu porter et détourner des voix. Brillier rédigea une protestation qui, naturellement, ne fut pas accueillie de la majorité de la Chambre.

Le résultat des élections de 1869 inquiéta sérieusement le gouvernement impérial. Il essaya tout d’abord d’effrayer les timides en jouant du spectre rouge, au moyen de faux émeutiers vêtus de blouses et excitant la foule, ce qui servait ensuite de prétexte à des arrestations. Mais ces ridicules manoeuvres ne produisirent point l’effet attendu. Un parti assez nombreux se forma à la Chambre, pour réclamer l’avènement du régime constitutionnel.

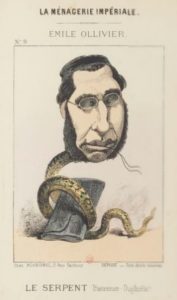

Indécis et malade, l’Empereur peu à peu céda et, le 28 décembre, il chargeait Emile Ollivier de constituer un cabinet. Pour ses débuts, le nouveau ministère eut sur les bras la formidable manifestation provoquée dans Paris par l’assassinat de Victor Noir.

A la vérification des pouvoirs des élus de 1869, l’élection de M. Marion dans la 4e circonscription de l’Isère, avait été vivement attaquée, en raison de sa situation qu’on lui reprochait de n’avoir pas parfaitement liquidée lorsque, quelques années auparavant, il s’était démis de ses fonctions d’agent de change à Paris. M. Marion représentait l’opposition démocratique ; aussi, la majorité de la Chambre se prononça-t-elle pour l’invalidation.

Une nouvelle élection eut lieu en février 1870. Le député invalidé se représenta ; mais la cause même de son invalidation avait pu lui aliéner quelques électeurs, et, d’autre part, on pouvait craindre une seconde annulation. Celle situation n’était pas sans inquiéter un certain nombre de citoyens, qui vinrent demander à Brillier de se laisser porter à côté de Marion, de façon, disaient-ils, à réunir sur les deux noms toutes les forces de l’opposition pour battre plus sûrement le candidat officiel. Brillier répondit tout d’abord : « Si la candidature que nous m’offrez peut servir à éteindre vos divisions, je me ferai un devoir de l’accepter. Si elle doit au contraire servir à les perpétuer, je ne l’accepterai à aucun prix. » Sur de nouvelles démarches, il accepta cependant, non sans recommander avec les plus vives instances à ses partisans d’éviter tout conflit avec son concurrent. L’élection eut lieu ; le candidat Marion fut réélu à une grande majorité, et finalement validé. Il garda du reste toujours, pour son très courtois et très loyal compétiteur, beaucoup d’estime et de sympathie.

Vers cette même époque, au moment où le réveil de l’opinion publique s’accusait par une tendance marquée à discuter les origines du second Empire, un peintre de talent, M. Pichio, que plusieurs envois aux salons de peinture avaient déjà fait remarquer, exécuta un tableau d’une certaine importance, la Mort du représentant Baudin. Refusé d’abord par le jury, ce tableau fut pourtant, grâce à un revirement libéral de l’administration, admis au salon de 1870. Il obtint un vif succès, la presse s’en occupa et le peintre fut honoré des suffrages de toutes les notabilités démocratiques. On refusa toutefois de laisser vendre des reproductions photographiques de l’oeuvre, qui ne se répandit dans le public, qu’après la chute de l’Empire.

Encouragé par son succès, Pichio prépara un second tableau, pendant du précédent, figurant la même scène dont tout l’intérêt, cette fois, portait sur les sept représentants, placés au premier plan, et marchant nu-tète à la rencontre de la troupe qui attaquait la barricade. Afin de reproduire fidèlement les portraits de ces sept représentants, Pichio demanda à chacun d’eux sa photographie. Voici la lettre qu’il écrivit à Brillier à cette occasion :

Cher et très honoré concitoyen, je prépare un tableau où tout l’intérêt se concentre sur les sept représentants du peuple qui, le 3 décembre 1851, descendus de la frêle barricade où, un moment après, fut tué Alphonse Baudin, se présentent à la troupe et font appel à son patriotisme pour défendre la Constitution.

Je reproduis l’instant où le capitaine Petit, ne voulant rien entendre, commande à ses soldats : Apprêtez armes ! En avant !…

Croyant leur dernière heure venue, ces représentants, aux cris de : Vive la République ! Vive la Constitution ! mettent le chapeau à la main pour saluer la mort…

Baudin est tombé en martyr ! Vous, ses compagnons, vous vous êtes conduits en héros. C’est ce que moi, humble artiste, je veux tâcher de faire revivre aux yeux de tous. Puisse votre grand courage susciter des émules.

Vous étiez du nombre de ces vaillants défenseurs du droit. Je viens donc vous prier, par respect pour la vérité historique, de me faire parvenir votre photographie et, si votre souvenir peut remonter jusque-là, de me renseigner sur votre costume, sa forme et sa couleur. Vous ajouteriez quelques détails sur la place que vous occupiez face à la troupe, soit à gauche, soit à droite du faubourg Antoine.

Dans l’attente de ces indications, veuillez agréer, etc. Paris, le 29 mars 1870.

Ernest Pichio.

Brillier fit parvenir par un ami la photographie demandée et reçut, en échange, une reproduction photographique du premier tableau de Pichio : La mort de Baudin, avec une chaleureuse dédicace du peintre. Il ne sut jamais si celui-ci avait achevé la seconde toile pour l’exécution de laquelle il avait sollicité le portrait des représentants. Cependant, la personne chargée de remettre la photographie de Brillier avait vu cette toile sur le chevalet, dans l’atelier de Pichio, et avait été frappée de l’effet très dramatique de la composition, ainsi que de son caractère grandiose, supérieur à celui de La mort de Baudin.

Au mois d’avril 1870, un sénatus-consulte avait été promulgué, qui restituait à la nation le droit constituant, tout en maintenant la responsabilité de l’Empereur. Puis, on appela le peuple à ratifier la mesure par voie plébiscitaire. Le vote eut lieu le 8 mai 1870 ; sept millions de voix répondirent oui, quinze cent mille non, près de deux millions d’électeurs s’abstinrent.

C’était, pour le régime, une sorte de nouveau baptême. Mais les grandes catastrophes approchaient.

On connaît l’origine de la guerre de 1870 : la candidature d’un prince allemand au trône d’Espagne ; l’opposition de la France ; le roi de Prusse consentant sur nos observations au retrait de cette candidature ; la criminelle conduite des ministres français qui, malgré la satisfaction accordée, insistèrent pour la guerre et, le 15 juillet, dans une séance inoubliable, firent voter par une majorité aveugle les crédits pour commencer les hostilités. On sait comment débuta cette guerre, si follement engagée avec des forces insuffisantes manquant d’organisation et de direction : Wissembourg, Frœschwiller, Forbach, série de défaites où se révéla l’impéritie de certains chefs ; les grandes batailles sous Metz : Borny, Gravelotte, Saint-Privat, luttes glorieuses dont le fruit fut perdu par l’inertie calculée de Bazaine préparant déjà sa trahison ; enfin Sedan où s’effondra l’Empire.

Ces douloureux souvenirs resteront éternellement gravés dans la mémoire de tous les Français.

|