Souvenirs historiques de Pierre Joigneaux

Ouvrage numérisé par Jean-Pol Weber et Luc Hiernaux. La saisie du texte respecte, le plus scrupuleusement possible, la typographie, l’orthographe et la ponctuation de l’ouvrage. SOUVENIRS HISTORIQUES de PIERRE JOIGNEAUX Ancien Représentant du peuple, ancien Député, Sénateur de la Côte-d’Or

TOME PREMIER

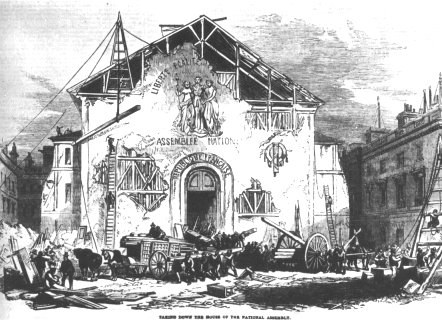

[page 235] Charles Lagrange Tout le monde reconnaît qu’il naquit à Paris en 1804, mais on n’est point d’accord sur le lieu de sa mort. Saint-Ferréol, dans son livre que les Proscrits français en Belgique, le fait mourir à Harlem (Hollande) ; je crois que c’est une erreur et que mon ancien collègue rendit le dernier soupir à Leyde, en décembre 1857. Charles Lagrange, qui fut représentant du peuple en 1848, était entré jeune dans l’artillerie de marine, et il avait quitté la carrière militaire en 1829 pour devenir employé de commerce à Lyon. Il était là quand éclata l’insurrection d’avril 1834, et il y prit une part considérable. Très ardent et d’une grande bravoure, il devint un des chefs marquants dans cette guerre de barricades, et, après la défaite, un des nombreux accusés de ce [page 236] mémorable procès d’avril qui eut son dénouement à Paris devant la Chambre des pairs, constituée en cour de justice. Ce procès mit en évidence le nom de Lagrange et de beaucoup d’autres tout à fait inconnus jusque-là, dont la plupart furent envoyés dans la prison d’État de Doullens après une condamnation sévère. Une amnistie abrégea la durée de leur peine et les rendit à la liberté en 1837. Charles Lagrange se trouvait à Paris en février 1848 et s’installa révolutionnairement à l’Hôtel-de-Ville avec le titre de gouverneur et de général du peuple. On a dit qu’il avait précipité la chute de la royauté de Juillet en faisant promener sur une voiture, au boulevard des Capucines, le cadavre du premier insurgé qui tomba sous les balles des municipaux. Il est permis d’en douter, puisque Lagrange protesta par une action judiciaire, intentée au nommé Marchal, qui publia ce bruit dans un journal de police. Il en fut pour ses frais et le bruit persista. Au moment des journées de juin 1848, dès qu’il fut question de proclamer l’état de siège, Victor Considérant nous invita un certain nombre à nous rendre en toute hâte dans l’ancienne Chambre des députés, afin de nous accorder sur la ligne de conduite que nous aurions à suivre. Il fut décidé que vous voterions contre l’état de siège. Lagrange se montra de cet avis. Aussitôt rentrés dans la nouvelle salle, qualifiée de salle de carton parce qu’elle avait été improvisée pour contenir 900 représentants et ne devait être que provi- [page 237] soire, on nous annonça la proposition d’état de siège. Pascal Duprat, à qui l’on avait promis une nomination d’ambassadeur de Hongrie, qu’il n’eut point, s’était chargé de porter à la tribune la proposition d’état de siège. L’urgence fut déclarée, et le vote eut lieu précipitamment par assis et levé. Xavier Durrieu, qui rédigeait le Courrier français, pensa qu’il était bon de recueillir les votes de la minorité et de les publier. Il se chargea de la publicité et me demanda de chercher les noms. J’en trouvai une cinquantaine ; mais, dès que les votants eurent réfléchi, il y en eut qui se ravisèrent en disant qu’ils n’avaient pas cru que la liste devait être livrée aux journaux. Ils me la redemandèrent donc et biffèrent leurs noms. Il n’en resta que 35 à 37. Ils parurent dans le journal de Durrieu. Le nom de Lagrange était de ceux-là et le mien naturellement aussi. L’insertion fit du bruit, beaucoup de bruit, à Paris d’abord, et en province surtout. Le lendemain, parmi les représentants du peuple qui parcouraient, avec l’écharpe en sautoir, les rues et les boulevards, afin de calmer la fureur des combattants, on reconnut Charles Lagrange, qui, pour se soustraire aux violences du public, dut se réfugier dans un café du boulevard des Italiens. Les gardes nationaux du quartier l’y suivirent, se ruèrent sur lui et l’accablèrent de reproches sur son vote de la veille. Ce ne fut pas sans peine qu’on le dégagea des mains de ces furieux. [page 238] Un quart d’heure après, des gardes nationaux me racontèrent l’incident sur ce même boulevard des Italiens, en ajoutant que ceux qui avaient voté contre l’état de siège méritaient d’être étranglés. Deux officiers de la garde nationale qui, peut-être, me croyaient menacés, se précipitèrent de mon côté, protestèrent en ma présence contre les violences faites à Lagrange, et eurent le courage de dire aux criards que personne n’avait le droit d’injurier les représentants à cause de leur vote. Vous pensez bien que je fus de l’avis de ces officiers intelligents. Le milieu où j’étais ne me paraissait pas sain, j’allongeai donc le pas. Les gardes nationaux étaient très irrités et il n’eût pas été prudent de leur conseiller le calme en passant. Un collègue que je rencontrai sur le boulevard me dit que j’étais sur la limite extrême de la zone des enragés et qu’à partir du boulevard Saint-Denis jusqu’à la Bastille, je ne rencontrerais plus que des gardes nationaux républicains faisant bon accueil aux représentants du peuple en écharpe et leur exprimant leur profonde tristesse d’avoir à échanger des coups de fusil avec les hommes égarés des barricades. Les violents qui dépassaient la mesure étaient les mobiles, de tout jeunes hommes qu’il était difficile de ramener au sang-froid et à la raison. J’en eus la preuve au boulevard du Temple, où, avec l’aide d’un garde national, nous essayâmes de sauver un pauvre diable qui venait de se réfugier dans le passage Vendôme, afin d’échapper à des mobiles qui le poursuivaient. Nous [page 239] étendîmes vainement mon écharpe en travers de l’entrée du passage, elle ne les arrêta point. L’individu poursuivi eut la vie sauve néanmoins, grâce à un coiffeur du passage qui le cacha dans sa maison. Mais ce n’est pas des journées de Juin qu’il s’agit en ce moment, c’est de Charles Lagrange. J’ai beau chercher dans mes souvenirs, je ne vois aucun de nos hommes de Parlement des temps présents qui lui ressemble. Langlois, un autre ancien marin, est celui qui s’en éloigne le moins. Même taille, même façon d’escalader la tribune, mêmes gestes un peu télégraphiques, mêmes éclats de voix. Seulement, Lagrange était plus sobre dans ses harangues que Langlois et par instants il affectait une pose solennelle et se croisait les bras majestueusement. On a dit souvent que Châtelain, de l’ancien Courrier Français, avait refait le même premier article pendant une vingtaine d’années. Eh bien ! on peut dire aussi de Lagrange qu’il a refait le même discours pendant tout le temps de son existence parlementaire. Il n’a parlé que pour demander l’amnistie, ce qui prouve d’abord que les détenus politiques ne manquaient pas de son temps, ce qui prouve ensuite qu’il avait bon cœur et ne détestait pas la popularité. Il nous semblait, à nous autres, qu’il abusait du discours sur l’amnistie. On ne l’écoutait plus, et nous pensions qu’il retardait plus qu’il n’avançait la grande mesure de clémence. S’il avait pu le supposer, il aurait certainement gardé le silence, mais on ne voit jamais bien la poutre qu’on a dans l’œil. [page 240] Heureusement, il ne se bornait pas aux harangues, il tenait souscription ouverte en faveur des familles des détenus politiques et s’y employait de son mieux. Vous devinez la popularité brillante dont jouissait un homme occupé sans cesse à demander l’amnistie et à chercher de l’argent pour aider les familles des prisonniers. Aussi, quand on pouvait le rejoindre aux alentours de la place de la Bastille, les femmes lui faisaient une ovation chaleureuse en trépignant de joie, et les hommes le portaient en triomphe sur leurs épaules. On jour, on le porta ainsi de la Bastille jusqu’à la Porte-Saint-Martin. On aurait pu aller plus loin, car il n’avait que la peau et les os et ne pesait guère. Ces témoignages de franche cordialité se renouvelaient assez souvent et ne déplaisaient point à Charles Lagrange ; au contraire, il aimait cela. Il était de toutes les réunions, de tous les dîners démocratiques, et les organisateurs n’oubliaient jamais d’annoncer, dans leurs invitations, que le citoyen Lagrange avait promis d’y assister. Il n’y manquait point, en effet, mais il arrangeait son entrée de manière à faire sensation après l’heure convenue, et, ma foi, dès que la porte s’ouvrait, les convives se levaient et l’acclamaient. Au bout du compte, la vanité est inhérente à tous les êtres de la création, et je ne la condamne pas. Elle est dans la nature, elle est une de nos infirmités originelles, et peut-être est-elle aussi nécessaire au fonc- [page 241] tionnement de nos facultés que l’huile ou la graisse au fonctionnement des machines. Je n’ai pas encore vu d’individu entièrement dépourvu de vanité ; il y a le plus ou le moins, voilà tout. Il y a celle qui se dissimule et celle qui se montre ; il y a celle qui ne paraît guère et celle qui paraît trop. On dit de ceux qui ont la vanité à petite dose qu’ils sont modestes ; on dit de ceux qui l’on à forte dose qu’ils sont présomptueux à un degré excessif et qu’ils se surfont. Charles Lagrange appartenait à cette seconde catégorie de vaniteux. Il n’en était pas moins un homme courageux et honnête ; seulement on le trouvait souvent insupportable, et on le lui disait quelquefois. Ceci me rappelle que, pendant notre exil, Lagrange avait été interné à Bruges avec Cholat, Saint Ferréol, Francisque Maigne et plusieurs autres. Un jour que j’étais allé voir Cholat, il me retint à déjeuner à son hôtel du Panier-d’Or, et me mena ensuite au café de la Vache. Charles Lagrange s’y trouvait. Je pris de ses nouvelles ; il me serra la main et me dit avec un aplomb superbe : – Comprends-tu ces imbéciles du gouvernement de Bonaparte qui ont eu l’idée baroque de me faire interner à Bruges, presque à la frontière de France, et qui, avec cela, ont eu la gigantesque bêtise de me donner, à moi le général du peuple, des lieutenants de la valeur de notre camarade, le capitaine Cholat, et de N. (j’ai oublié le nom), autre officier de l’armée ? Cholat, qui n’entendait pas la plaisanterie sur ce [page 242] chapitre, se sentit humilié et éclata. Je m’attachai à calmer Cholat ; je lui dis que Lagrange était un excellent camarade, qui n’avait pas eu la pensée de l’amoindrir, ce que Lagrange confirma de suite pas quelques bonnes paroles. – Je le sais bien, reprit Cholat, mais cette forfanterie se renouvelle trop souvent, et je tiens à déclarer que je ne la tolérerai plus. Amédée Saint-Ferréol, dans ses Proscrits français en Belgique, a fait de Lagrange un portrait très fidèle. – Il croyait être, dit-il, un grand politique et avoir les qualités, peut-être même le grade de général qu’on lui avait donné un moment en février. Ainsi, il ne doutait pas qu’il n’eût le principal rôle dans la révolution à laquelle on devait s’attendre. Il nous disait avec conviction que, toute modestie à part, les autres représentants pourraient être alors des drapeaux, mais que lui serait le glaive. Plus tard, à La Haye, il exprimait la même pensée en ces termes : « La Hollande est un petit royaume, mais elle possède en ce moment les trois épées de la République française : Lagrange, Barbès et Charras. Les Bonapartes n’y toucheront pas. » En somme, républicain sincère, prudent, pas conspirateur, n’engageant pas l’action, mais courageux dès qu’elle était engagée, ni méchant, ni violent, n’emboîtant le pas à personne, ne se laissant pas entraîner non plus, fanatique du commandement, ne consentant à être le second nulle part, voulant être le premier [page 243] partout, voilà Lagrange. On comprend d’après cela que, n’ayant point sur ses compagnons d’exil la moindre autorité, il s’en tenait éloigné le plus souvent et vivait solitaire. Je ne sais s’il quitta la Belgique volontairement ou par ordre ; toujours est-il qu’il se retira en Hollande, à Leyde, où il s’éteignit après une maladie de plusieurs mois. Là, il était seul, et ses illusions purent se donner libre carrière. Il va sans dire que Barbès, prévenu de l’état alarmant de son ancien collègue, lui fit de fréquentes visites. La veille ou l’avant-veille de la mort de Lagrange, comme Barbès venait de le quitter et descendait d’escalier, deux dames qui montaient vers le malade demandèrent si le général allait mieux. Barbès ne s’arrêta pas au mot. – C’est de Charles Lagrange que vous entendez parler, Mesdames ? – Oui, Monsieur. – Il me paraît bien malade. Barbès ne songeait plus à la qualité de général du peuple. Je lui rappelai à La Haye que ce titre était celui qu’avait pris Lagrange en 1848 lorsqu’il avait le commandement de l’Hôtel-de-Ville. – Ah ! tant mieux, me répondit-il, je suis content qu’il ait eu satisfaction de mourir général ; cette conviction a dû adoucir un peu ses derniers moments.

|