La politisation des campagnes au XIXe siècle

article publié dans La politisation des campagnes au XIXe siècle. France, Italie, Espagne, Portugal, Actes du Colloque international organisé par l’École française de Rome en collaboration avec l’École normale supérieure (Paris), l’Universitat de Girona et l’Università degli studi della Tuscia-Viterbo, Rome, 20-22 février 1997, Collection de l’École française de Rome, 274, 2000

Contours nationaux et régionaux de l’associationnisme politique en France (1830-1880)

par Peter McPhee

De 1830 à 1880, il s’est effectué dans la politique électorale de la France rurale une mutation que l’on peut qualifier de triomphe d’une culture politique démocratique ou républicaine. Certes, il faut insister sur la pluralité des choix politiques provinciaux, par exemple le républicanisme bleu ou modéré du Doubs étudié par Jean-Luc Mayaud, le républicanisme rouge ou socialisant du Bas-Languedoc de Raymond Huard ou de la Provence de Maurice Agulhon, les diverses tendances républicaines de la Beauce de Jean-Claude Farcy[1]. Néanmoins, la politique rurale s’est transformée. À la base de cette transition était une transformation de la mentalité associationniste des habitants des campagnes et des petites villes rurales.

Dans cette communication j’esquisse les trois grandes étapes de cette transformation, à la suite des révolutions de 1830, 1848 et 1870, et tente de l’expliquer. En particulier, je prends en considération et modifie le modèle — que je qualifie de « classique » — de l’historien américain Charles Tilly.

Les analyses récentes de l’importance politique de la Révolution de juillet 1830, jadis considérée comme un phénomène étroitement parisien et bourgeois, ont souligné l’existence d’une crise à l’échelle nationale qui dura de 1828 à 1834[2]. À travers toute la France, les producteurs ruraux ont saisi l’occasion que leur offrait la Révolution de juillet d’exprimer leurs griefs : il y eut des émeutes de subsistance, des manifestations contre les impôts et des incidents anti-cléricaux[3]. De plus, puisque les lois électorales locales de 1831 avaient réadmis au suffrage peut-être 50 pour cent des hommes adultes, la politique est réapparue légalement et formellement dans toutes les communautés. Déjà en 1837, 37 pour cent des conseils municipaux de la Dordogne et les Landes étaient qualifiés comme appartenant à l’opposition démocratique, 33 pour cent dans l’Allier et les Pyrénées-Orientales, et 27-28 pour cent dans l’Ain et l’Isère.

La consolidation de la Monarchie de Juillet ne put se réaliser qu’au prix d’une lutte prolongée et souvent violente contre des mobilisations populaires visant à pousser le régime dans des directions conformes aux aspirations du peuple, soit démocratiques soit légitimistes. Après 1830, on créa des filiales de la Société des Droits de l’Homme, de l’association « Aide-toi, le ciel t’aidera », et de l’Association pour la liberté de la presse dans les moyennes et grandes villes, mais aussi dans des dizaines de communes rurales. Quoi qu’il en soit, une élite élargie de propriétaires finit à étouffer de telles actions en faisant approuver, par exemple, une loi sur les associations (10 avril 1834), imposant une demande d’autorisation pour toute réunion de plus de vingt personnes[4].

En 1848, contrairement à la politique populaire de la Révolution française, les ruraux embrassaient très vite toute la gamme d’institutions politiques démocratiques désormais à leur portée, surtout les clubs et les élections. Le printemps de 1848 devait être marqué par l’empressement frappant, et durable, avec lequel les aspects électoraux et associatifs de la vie politique furent saisis comme propices à la résolution de problèmes locaux et nationaux. Les premières élections en France au suffrage masculin universel (le 23 avril 1848) furent marquées par un taux de participation de 84 pour cent. Presque 77 pour cent des éligibles votèrent dans les élections présidentielles du 10 décembre 1848 et plus de 68 pour cent pour une nouvelle Assemblée législative en mai 1849. Ces élections législatives furent d’autant plus frappantes qu’elles étaient le théâtre d’une bataille entre des républicains et une opposition majoritaire conservatrice (ou de « l’Ordre »). Le point culminant de cet engagement républicain, et sa dernière expression massive, fut la résistance au coup d’État du 2 décembre 1851, à l’occasion duquel jusqu’à 100 000 personnes, venant de 900 communes, prirent les armes pour exprimer leur colère[5].

Tout comme dans le cas des crises des années 1830 et du milieu du siècle, les historiens ont cherché à comprendre la chute du Second Empire et la fondation de la Troisième République dans le contexte d’une crise nationale à moyen terme qui aurait duré de 1868 à 1877[6]. Malgré l’enthousiasme diffus pour la nouvelle république, les élections nationales de février 1871 furent un désastre pour les républicains qui obtinrent seulement 200 sièges sur 650. Beaucoup plus révélatrices furent les élections partielles qui suivirent la répression de la Commune : 100 des 120 nouveaux députés étaient des républicains de diverses tendances.

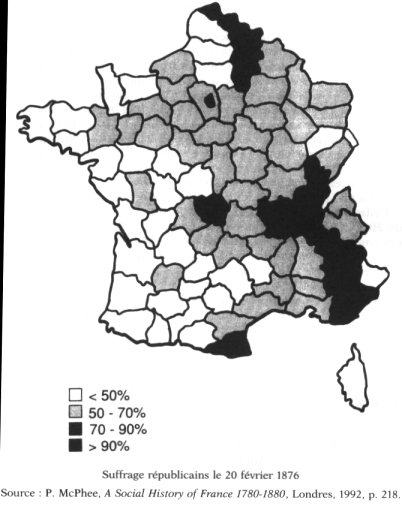

Au niveau local, les années de 1871 à 1877 furent dans plusieurs régions une période d’un long conflit entre républicains et forces de « l’ordre moral ».  Le moment décisif furent les élections législatives du 20 février 1876 lorsque, pour la première fois, la majorité choisit nettement un régime républicain. Si en 1849 les démocrates-socialistes n’avaient gagné plus de 50 pour cent des voix que dans 16 des 83 départements, ils étaient maintenant majoritaires dans 51 (Voir la carte). L’ouest du Massif central, l’est et le sud-est étaient toujours leurs bastions, mais ils avaient aussi pénétré les régions du nord-est (les Ardennes, l’Aube, le Doubs) et de l’ouest (les Deux-Sèvres et la Mayenne) où moins de 20 pour cent avaient voté pour eux en 1849. Les partis de la droite maintenaient leur emprise sur la Bretagne, la Normandie, l’ouest et le sud-ouest.

Le moment décisif furent les élections législatives du 20 février 1876 lorsque, pour la première fois, la majorité choisit nettement un régime républicain. Si en 1849 les démocrates-socialistes n’avaient gagné plus de 50 pour cent des voix que dans 16 des 83 départements, ils étaient maintenant majoritaires dans 51 (Voir la carte). L’ouest du Massif central, l’est et le sud-est étaient toujours leurs bastions, mais ils avaient aussi pénétré les régions du nord-est (les Ardennes, l’Aube, le Doubs) et de l’ouest (les Deux-Sèvres et la Mayenne) où moins de 20 pour cent avaient voté pour eux en 1849. Les partis de la droite maintenaient leur emprise sur la Bretagne, la Normandie, l’ouest et le sud-ouest.

La réponse du gouvernement de « l’ordre moral » fut le « coup d’État » du 16 mai 1877 : la dissolution de l’Assemblée nationale et la prise des mesures répressives contre les fonctionnaires et les associations républicaines, comme en 1833-1834 et 1850-1851. Cependant, le 14 octobre, le triomphe républicain de l’année précédente se répéta : ce fut un des grands tournants dans l’histoire politique de la France. Dans la moitié du pays, la République gardait toujours son image d’instabilité et d’anticléricalisme : en Vendée, comme l’a démontré Jean-Clément Martin, elle a ressuscité et ranimé un siècle de souvenirs collectifs, tandis que dans le Calvados des victoires électorales serrées en 1876-1881 n’ont pas empêché une revanche des partis conservateurs : néanmoins, cette lutte électorale se faisait désormais dans un contexte républicain. Dans la Bretagne étudiée par Caroline Ford, ce ne fut que vers la fin du siècle que le catholicisme social réussit à lier le formes institutionnelles de la République avec la puissance de l’identité régionale[7].

Selon Charles Tilly, cette mutation dans les choix politiques ruraux s’accompagnait d’une transformation de la façon dont des collectivités contestaient le pouvoir. Ces deux changements étaient liés à des mutations profondes de l’économie et de la société rurales et à l’intégration graduelle des régions dans les structures et les institutions nationales. Dans une série d’études joignant les statistiques aux théories des conflits puisées dans le modèle de la « modernisation », Tilly a soutenu que les années de la Seconde République connurent un changement des formes de contestation du pouvoir politique[8].

Avant l’acceptation générale de la notion d’État-nation moderne et centralisé, prédominaient des formes de protestation collective appelées par Tilly « pré-industrielles » ou « réactives ». Elles avaient plusieurs caractéristiques. D’abord, ces manifestations étaient directes (comme un réflexe contre un danger immédiat et réel au bien-être collectif) et spontanées (montées sous l’impulsion du moment et sans grande orchestration préalable, dans les lieux habituels de réunion). Deuxièmement, leurs objectifs étaient limités et rétrospectifs : la défense d’anciens droits acquis ; et, troisièmement, la violence ou la menace de violence, quoique omniprésente, était dirigée vers la propriété. Une autre caractéristique de ces manifestations était leur composition sociale au niveau local — communale plutôt qu’associationniste — souvent évidente dans la participation ou complicité quasi unanime de communautés entières. Toutes ces caractéristiques étaient présentes et prédominantes dans les vagues de protestation entre 1828 et 1834. La dernière grande vague de ces protestations « pré-industrielles » eut lieu au printemps 1848. Dans des centaines de communes, surtout dans des régions montagneuses, 1848 fut une année de libération des exigences de l’État (pour l’administration en revanche, elle fut plutôt une année d’« anarchie ») : invasions des forêts, ressaisie des biens communaux, délinquance fiscale et militaire, braconnage, délits pastoraux et de défrichement, destruction de machines, contrebande[9].

La transition, sous la Seconde République, des formes de protestation collective « pré-industrielles » aux formes « industrielles » ou « modernes » n’était pas totale. Mais la crise du milieu du siècle a accéléré leur adoption. Après l’irruption initiale de violence « pré-industrielle » qui suivit la Révolution de février 1848, des formes d’action plus modernes apparurent très vite dans le nouveau contexte de liberté politique. Les caractéristiques des formes « industrielles » ou « pro-actives » de protestation sont très différentes de celles d’une société « pré-industrielle » typique. Une telle protestation est habituellement indirecte, dans la mesure où elle cherche à résoudre les revendications locales en faisant appel aux autorités extérieures ou, à long terme, en gagnant le pouvoir au niveau local ou national ; on la distingue par son degré d’organisation plutôt que par la spontanéité ; ses objectifs sont nationaux aussi bien que locaux, car elle identifie le bien-être de groupes locaux ou de communautés particulières avec l’accomplissement de changements politiques et sociaux à l’échelle nationale. Une telle forme de protestation est marquée par l’absence de violence ou, en dernier ressort, par des confrontations orchestrées et sur une grande échelle plutôt que par des attaques violentes contre les manifestations locales d’une injustice ressentie. Ceux qui prennent part à ce genre d’activité s’identifient et agissent de plus en plus avec d’autres gens dans des situations semblables à la leur, au niveau régional et national : les fidélités « communales » cèdent la place aux loyautés « associatives ».

Toujours selon Charles Tilly, sous la Seconde République cette action collective « moderne » prit le plus souvent la forme de campagnes électorales, de pétitions, de démonstrations, d’activités d’associations et de clubs et d’alliances politiques intercommunales. À la différence du comportement « pré-industriel », ces mobilisations prirent toutes en compte l’existence d’un État-nation centralisé et la nécessité de ses exigences. Pour être efficace, l’action politique devait désormais être menée dans le contexte national même s’il s’agissait de revendications locales. Plutôt qu’une « réaction » à la menace contre des droits, cette protestation se tourna vers l’avenir et chercha à remporter et utiliser le pouvoir pour créer un avenir meilleur : la « protestation » a été supplantée par la « compétition ». Rappelons dans ce contexte les centaines de clubs politiques fondés dans les quinze mois qui suivirent février 1848, et le niveau de participation sans précédent aux élections nationales. Rappelons aussi qu’en novembre 1848, un groupe de 75 députés radicaux fonda la Solidarité républicaine, première tentative d’organisation d’un parti national en France : en janvier 1849 elle comptait des bureaux dans 62 départements, 353 associations et peut-être 30 000 membres. Les événements politiques à Paris donnaient lieu désormais à des réponses associatives à la campagne. Par exemple, l’invasion de la Chambre des députés en mai 1848 a suscité une vague de quelque 850 pétitions hostiles provenant des réunions de gardes nationaux, de conseils municipaux et de clubs politiques, tout comme, en avril 1888, la victoire en duel du président de la Chambre, Charles Floquet, contre le général Boulanger fut le prétexte des centaines d’adresses de félicitations venant des banquets commémoratifs du 14 juillet[10].

Il existait trois grandes catégories générales de formes associatives masculines. D’abord, en Provence et dans le Midi, les cercles, les chambrées, et les parterres devinrent, selon l’expression de Maurice Agulhon, « le vrai tissu cellulaire du mouvement démocratique ». Quand les producteurs ruraux souhaitaient lire les journaux ou en écouter la lecture, et discuter de politique, ils utilisaient souvent un second espace masculin, le plus commun de tous : les cafés et autres lieux détenant une licence de débit de boissons alcooliques. Certes, nous parlons d’un monde rural où seule une petite minorité de gens avait accès aux nouvelles imprimées comme à l’information orale. Cependant, étant donné qu’à l’école on pratiquait la lecture plus que l’écriture, il est évident qu’un nombre croissant de personnes pouvaient lire les journaux parisiens et provinciaux ; de plus, un bon nombre de journaux étaient vendus aux propriétaires de cafés et de cabarets où bien des gens pouvaient les lire[11]. Tandis que les chambrées et les cafés avaient longtemps fait partie intégrante de la plupart des communautés rurales, une des innovations de la Seconde République fut l’expansion des sociétés de secours mutuels. Jadis tolérées, voire encouragées comme signes d’efforts personnels, de telles associations avaient été fondées sur le principe du versement par les membres d’une cotisation hebdomadaire dans un fonds commun où l’on pouvait ensuite puiser en cas de chômage ou de maladie. Sous la tutelle administrative du Second Empire, ces sociétés devaient s’abstenir de politique mais elles devenaient au même temps beaucoup plus répandues.

Nous ne voulons pas écarter la logique élégante du modèle de Tilly, qui prétend qu’au cours du dix-neuvième siècle une transition s’opère dans les pratiques « associationnistes » d’un comportement communal ou « vertical » à un comportement national ou « horizontal ». Mais nous voudrions suggérer néanmoins que les actions « associationnistes » sont toujours marquées par des caractéristiques régionales et religieuses. Son modèle, basé sur le concept-clé de la « modernisation », ne peut pas rendre compte de la permanence des cultures régionales et de leurs expressions politiques. Comme Caroline Ford, nous pensons que le modèle de la diffusion des idées et des structures associatives urbaines ou « modernes » à des sociétés rurales « archaïques » est trop simpliste et même téléologique.

Dans toutes les sociétés la politique est l’expression culturelle propre de l’exercice et de la contestation du pouvoir : les formes précises que revêtent l’affirmation du pouvoir, d’une part, et des intérêts propres du peuple, d’autre part, sont des expressions déterminées culturellement. Quelque riche qu’ait été la Seconde République en formes d’action politique identifiables — participation aux élections, réunions électorales, manifestations — la majeure partie de l’action politique se déroulait par l’intrusion de forts symboles idéologiques dans les rituels collectifs de la communauté de la famille et de la vie religieuse.

Maurice Agulhon a soutenu que, vers le milieu du XIXe siècle l’importance du folklore et de la culture orale était à son apogée en France. Quand la masse de la population du Midi, en particulier, s’engagea dans les luttes politiques au milieu du siècle, elle ne se « défolklorisait » pas ; on y voit plutôt « l’intégration de l’acquis politique au syncrétisme folklorique spontané »[12]. Ce fut surtout le cas à partir du début de l’année 1850, quand l’administration bonapartiste a étendu sa campagne contre le radicalisme provincial.

Le fait d’investir des rituels collectifs respectés — donc, en un sens, la communauté elle-même — d’une dimension politique spécifique et nouvelle était lui-même un symptôme de la répercussion du mouvement républicain. Et cette symbiose a comporté deux conséquences extrêmement importantes. Tout d’abord, étant donné que le lieu de l’expression politique était devenu l’espace public en général, et non plus seulement les institutions masculines telles que les clubs et les élections, la contestation politique était de nouveau ouverte à la participation féminine. Deuxièmement, l’usage délibéré ou inconscient de rituels culturels et religieux pour transmettre des notions politiques créait un lien étroit entre radicalisme rural et culture populaire. Le symbole — habits, couleurs, objets, pseudonymes — était ici le langage essentiel. C’est la signification extraordinaire que la politique avait acquise dans la vie quotidienne après 1848, alors que persistaient de vigoureuses cultures locales, qui explique pourquoi ces deux phénomènes se renforçaient mutuellement et pourquoi la protestation provinciale de ces années fut si fréquente et si caractéristique[13].

Même dans des régions où la ferveur catholique semblait être en déclin au milieu du dix-neuvième siècle, les festivités et rituels religieux avaient néanmoins retenu leur importance symbolique et sociale dans la culture populaire. L’alliance des festivités religieuses communales à la démonstration de solidarité républicaine prenait quatre formes principales : l’appropriation de la fête patronale, les festivités majeures du calendrier ecclésiastique, les chansons, et les danses. Dans les régions de grands villages et de bourgs de plaine et des basses vallées, la vie publique était centrée autour de la socialisation en plein air et, en particulier, sur le rythme des festivités religieuses et laïques, avec les processions, les chants et les danses qui en constituaient les formes complexes et chargées d’émotion. Par exemple, malgré la domination quasi absolue de Collioure par les « démoc-socs », cette petite ville méditerranéenne demeurait très pratiquante si l’anticléricalisme de l’instituteur était assez véhément pour lui valoir son licenciement par ordre du préfet, le policier local a pu rapporter, après la procession du jeudi saint en mars 1850 que « ce qu’il y avait de plus remarquable et de plus édifiant, c’était de voir les divers choeurs de chant composés de tout ce qu’il y a de plus éminemment socialiste dans la ville »[14].

Le rôle précis et l’importance des patrons bourgeois et petits bourgeois pose toujours un problème dans les mobilisations politiques populaires, mais vers la fin de 1850 la gauche rurale était entre les mains de ce que l’historien américain Ted Margadant a appelé « les leaders d’en bas ». Son analyse des zones démocrates-socialistes actives dans l’Hérault, le Var, les Basses-Alpes et la Drôme montre que les sociétés secrètes étaient dirigées par des paysans dans 48 pour cent des villages de moins de 1000 habitants et dans 14 pour cent des communes rurales plus importantes[15]. C’étaient ces sociétés secrètes qui furent à la base de la plus importante insurrection dans la France rurale depuis la grande peur de 1789, c’est-à-dire la mobilisation d’une centaine de milliers d’habitants de la campagne et des petites villes en signe de protestation contre le coup d’État de décembre 1851.

Ce tableau ne serait-il un peu trop respectable, trop aseptisé ? Nous ne voulons pas nier les actes rituels de violence dans ces communautés appauvries et étroitement unies par le lieu, la foi et la famille. Le journaliste et homme politique Pierre Joigneaux, né en 1815 à Varennes dans la Côte-d’Or, se rappelle ainsi sa jeunesse : « On se battait village contre village ; on se battait les jours de fête patronale et le jour du tirage au sort entre gens qui ne se connaissaient point et ne se haïssaient pas.[16] » Selon Maurice Agulhon, la France des premières décennies du siècle étaient peuplée par un « peuple fruste … non encore assagi, ni « acculturé » ni « intégré » par un siècle d’école, de journal et de bulletin de vote … La brutalité est endémique et l’indocilité mille fois plus fréquente que de nos jours.[17] » Certes, il y avait des cas — très rares — de meurtres politiques dont la violence nous choque : je pense au double homicide à Villesèque (Aude) en 1830 que j’ai analysé et au meurtre de Hautefaye (Dordogne) en 1870 étudié par Alain Corbin[18]. Cependant, il me semble que la violence de la société rurale au XIXe siècle était le plus souvent verbale et symbolique, c’est-à-dire exprimée par des paroles menaçantes, parfois par la destruction de la propriété, et souvent par les rituels culturels dont la fonction précise était de canaliser la violence à l’intérieur de limites symboliques.

Là où nous sommes d’accord avec Charles Tilly c’est qu’il faut comprendre la lente transition des pratiques associationnistes dans le contexte des deux grandes transformations qui ont eu lieu au XIXe siècle : l’importance croissante des réseaux de commerce nationaux et l’efficacité grandissante de l’intervention de l’État. Certes, nous ne voulons pas imposer un lien direct entre changement économique et opinion politique : Alain Corbin nous a donné un bel exemple d’un Limousin où une dominance républicaine coïncide avec la rigidité de structures économiques et culturelles. Et le pouvoir « fermocratique » identifié dans l’Artois par Jean-Pierre Jessenne démontre la permanence des mécanismes du pouvoir malgré des transformations économiques[19]. Mais nous ne croyons pas non plus que la politique soit autonome. Nous suggérons plutôt que la présence croissante de l’État, mais surtout le développement des réseaux de commerce étaient à la base des mutations de l’imaginaire politique.

La transformation économique critique de la France rurale du XIXe siècle était la transition — variable en temps, en intensité et en nature selon la région — d’une production essentiellement de subsistance à une spécialisation orientée vers le commerce. Tandis que dans certaines régions cette transition ressemblait au modèle anglais, caractérisé par la production extensive de céréales dans des métairies capitalistes à grande échelle, ailleurs un modèle plus commun transformait graduellement les paysans en petits entrepreneurs ou en simples producteurs de produits de base spécialisés. L’exode des secteurs les plus pauvres de la communauté rurale après la crise du milieu du siècle allégea la pression sur les ressources agricoles. Avec eux disparut l’immense pression collective qui s’opposait à l’exercice illimité de droits individuels à la propriété privée, une pression à la base de la protestation « pré-industrielle »[20].

Pendant ce demi-siècle de 1830 à 1880, l’effet collectif de ces changements — l’émigration rurale, la chute de plusieurs industries rurales et l’accélération de la monoculture — devait faire de la France rurale un monde bien différent de celui des années 40. La crise économique et les mobilisations politiques du milieu du siècle furent un tournant critique dans le processus graduel de francisation par lequel les minorités ethniques furent intégrées dans l’État-nation, même, par exemple, jusque dans la Cerdagne récemment étudiée par Peter Sahlins[21]. La spécialisation agricole et la « dédifférenciation » de la vie rurale hâtaient la désintégration des anciennes routines agraires et, avec elles, celle des célébrations et des festivités associées aux routines saisonnières et à la vie religieuse.

En même temps, la mobilisation politique des ruraux au sein des mouvements politiques nationaux de diverses tendances engendrait une acceptation des institutions françaises et le concept même de nation.

La crise économique et les mobilisations politiques du milieu du siècle furent un tournant critique dans le processus graduel de francisation par lequel les minorités ethniques furent intégrées dans l’État-nation. Ce fut surtout le cas dans les régions républicaines, où un sentiment de solidarité dans une lutte nationale avait été particulièrement vif au niveau de l’idéologie comme de l’organisation. À l’époque de la Seconde République, bien des Catalans, Occitans, Provençaux Bretons, Alsaciens et autres se servaient de leur propre culture et de leur langue pour s’exprimer politiquement, et contestaient les menaces qui planaient sur leur identité ethno-culturelle. Mais il semble qu’il y avait peu de conscience de la tension apparente entre ces actions et leur attachement fervent à un mouvement politique français porteur d’un héritage ambivalent ou hostile envers les minorités nationales. Pour eux, il semblait exister beaucoup de très bonnes raisons de supposer que leur avenir serait garanti par une identification de leurs intérêts à ceux des autres républicains français.

Notre point de vue est donc bien différent de celui de l’historien américain Eugen Weber, pour qui ce n’est qu’à partir des années 1880 que « l’autarcie » des régions paysannes au sud de la Loire fut finalement érodée par la « modernisation » et l’intégration nationale basée sur l’éducation universelle, la conscription, l’économie de marché et l’hégémonie de la culture parisienne. Selon Weber, la politique rurale se fondait jusqu’alors sur les rivalités traditionnelles des factions villageoises menées par des notables locaux prêts à subordonner leurs idéologies aux animosités paysannes anciennes, locales et matérialistes. Les conflits violents de la campagne au milieu du XIXe siècle ne seraient donc qu’une politique rurale à la Cloche-merle. Selon lui, en fait, la paysannerie n’était pas vraiment politisée : au niveau local, la rhétorique des partis politiques nationaux n’était qu’une arme de plus pour battre l’opposition du village[22].

Pour notre part, nous comprenons ces années-là autrement. La Seconde République en particulier était aussi un moment d’apprentissage en masse du républicanisme, pour emprunter l’expression de Maurice Agulhon. Du même coup, des traditions politiques régionales de gauche et de droite très distinctes s’enracinaient. L’histoire des décennies de 1830 à 1880 nous montre que les questions les plus larges peuvent être vraiment significatives pour les habitants des campagnes. Ceci ne veut pas dire que nous envisageons une histoire purement locale, ni qu’il y ait une contradiction inhérente entre la politique locale et les structures et idéologies nationales. Mais même inextricablement liées à la France urbaine, à l’administration et à la politique nationales, les masses rurales doivent aussi être comprises dans le contexte spécifique de leur environnement, de leur culture et de leur histoire. C’est cette interaction entre le fait local et le fait national qui est au coeur de la société rurale de ces décennies, et qui demeure au coeur d’une compréhension historique de l’extrême variété d’une société en transition.

Peter McPhee

[1] J.-L. Mayaud, Les Secondes Républiques du Doubs, Paris, 1986 ; R. Huard, Le mouvement républicain en Bas-Languedoc : le parti républicain en Bas-Languedoc, 1848-1881, Paris, 1982 ; M. Agulhon, La République au village : les populations du Var de la Révolution à la Seconde République, Paris, 1970 ; J-C. Farcy, Les paysans beaucerons au XIXe siècle, Chartres, 1989.

[2] J.M. Merriman (éd.), 1830 in France, New York, 1975 ; S. Vila, Une révélation ? Les luttes populaires dans le département de l’Hérault au début de la Monarchie de Juillet, 1830-1834, dans Centre d’histoire contemporaine du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Droite et Gauche de 1789 à nos jours. Actes du colloque de Montpellier, 9-10 juin 1973, Montpellier, 1975, p. 105-135.

[3] R.D. Price, Popular Disturbances in the French Provinces after the July Revolution of 1830, dans European Studies Review, 1, 1971, p. 323-350 ; P. Pilbeam, Popular Violence in Provincial France after the 1830 Revolution, dans English Historical Review, 91,1976, p. 278-297; et The Three Glorious Days : the Revolution of 1830 in Provincial France, dans Historical Journal, 26, 1983, p. 831-844.

[4] A. Jardin et A-J. Tudesq, La France des notables, Paris, 1973, ch. 5.

[5] M. Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République, 1848-1852, Paris, 1973 ; T.W. Margadant, French Peasants in Revolt. The Insurrection of 1851, Princeton (New Jersey), 1979 ; J.M. Merriman, The Agony of the Republic : the Repression of the Left in Revolutionary France, 1848-1851, New Haven (Connecticut), 1978 ; P. McPhee, The Politics of Rural Life. Political Mobilization in the French Countryside 1846-1852, Oxford, 1992. Parmi les études régionales, voir par exemple P. Lévêque, Une société en crise : la Bourgogne au milieu du XIXe siècle (1846-1852), Paris, 1983.

[6] Voir, par exemple R. Huard, op. cit. ; L.L. Frader, Peasants and Protest : Agricultural Workers, Politics and Unions in the Aude, 1850-1914, Berkeley (California), 1991 ; L.A. Loubère, Radicalism in Mediterranean France : Its Rise and Decline (1848-1914), Albany (New York), 1974.

[7] T. Judt, Socialism in Provence 1870.1914 : a Study in the Origins of the Modern French Left, Cambridge, 1979, ch. 3 ; J-C. Martin, La Vendée de la mémoire (1800-1980), Paris, 1989, ch. 6 ; Y. Lecouturier, La pénétration de la république dans le bocage calvadosien (1848-1924), dans Annales de Normandie, 28, 1978, p. 241-57 ; C, Ford, Creating the Nation in Provincial France : Religion and Political Identity in Brittanv, Princeton (New Jersey), 1993.

[8] Cette discussion suit les arguments dc C. Tilly, How Protest Modernized in France, 1845-1855, dans W.C. Aydelotte (éd.), The Dimensions of Quantitative Research in History, Princeton (New Jersey), p. 192-255 ; C. Tilly, The Contentious French : Four Centuries of Popular Struggle, Cambridge (Mass.), 1986 ; C., L. et R. Tilly, The Rebellious Century 1830-1930, Cambridge (Mass.), 1975. Voir aussi G. Rudé, The Crowd in History, New York, 1964.

[9] P. McPhee, op. cit., ch. 3.

[10] Ibid., p. 98-100 ; O. Ihl, Convivialité et citoyenneté Les banquets commémoratifs dans les campagnes républicaines à la fin du XIXe siècle, dans A. Corbin et al. (éd.), Les usages politiques des fêtes aux XIXe-XXe siècles, Paris, 1994. p. 148-152.

[11] C. Bellanger et al (éd.), Histoire générale de la presse française, Paris, 1969, 2, p. 193-203 ; M. Agulhon, La République au village.

[12] M. Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République. p. 108.

[13] P. McPhee, op. cit ;. R. Bezucha, Mask of Revolution : A Study of Popular Culture during the Second French Republic, dans R. Price (éd.), Revolution and Reaction : 1848 and the Second French Republic, Londres, 1975 ; J-F. Soulet, Les Pyrénées au XIXe siècle, 1, Toulouse, 1987, p. 245-261.

[14] P. McPhee, Les semailles de la République dans les Pyrénées-Orientales, 1846-1852 : classes sociales, culture et politique, Perpignan, 1995, p. 302.

[15] T. W. Margadant, op. cit., ch. 8.

[16] P. Joigneaux, Souvenirs historiques, 1, Paris, 1891, p. 10.

[17] M. Agulhon dans G. Duby et A. Wallon (éd.), Histoire de la France rurale, Paris, 1976, 3, p. 145-146.

[18] P. McPhee. Un meurtre dans le Sud de la France en 1830 : violence, mémoire et tradition démocratique, dans Bulletin du Centre d’histoire contemporaine du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, 56, 1995, p. 3-30 ; A. Corbin, Le village des cannibales, Paris, 1990.

[19] A. Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880, Paris, 1975 ; J.-P. Jessenne, Pouvoir au village et Révolution : Artois 1760-1848, Lille, 1987.

[20] T. W. Margadant, Tradition and Modernity in Rural France during the Nineteenth Century, dans Journal of Modern History, 56, 1984, p. 667-697 ; G. Duby et A. Wallon, (éd.), op. cit.

[21] P. Sahlins, Boundaries : The Making of Modern France and Spain in the Pyrenees, Berkeley (California), 1989. Voir aussi P. M. Jones, Politics and Rural Society : The Southern Massif Central c. 1750-1880, Cambridge, 1985, surtout ch. 9.

[22] E Weber, La fin des terroirs : la modernisation de la France rurale 1870-1914, Paris 1983. Voir aussi The Second Republic. Politics and the Peasant, dans French Historical Studies, 11, 1980, p. 521-550 ; Comment la politique vint aux paysans : a Second Look at Peasant Politicization, dans American Historical Review, 87, 1982, p. 357-389. Cf. les commentaires de P. Ardaillou, L’église, l’école et la mairie : les enjeux du pouvoir local dans le pays de Caux des années 1840 dans R. Dupuy (éd.), Pouvoir local et Révolution :: la frontière intérieure, Rennes, 1995, p. 471-491.