Néo Babouvistes

NÉO BABOUVISTES

René Merle

Les Néo Babouvistes ont-ils leur place sur le site 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines ? Oui, si on l’élargit à la mémoire des luttes pour l’avènement de la République, dans lesquelles leur républicanisme « communiste » a eu une part si importante. Voici donc quelques documents :

Le 26 mai 1797, Gracchus Babeuf et son camarade Darthé étaient guillotinés à Vendôme, pour avoir été les initiateurs de la conjuration dite des Égaux. Leurs compagnons sont déportés. Babeuf avait 37 ans.

Peu après, sa dernière lettre était publiée à Rouen. Mais les échos du procès se perdirent bientôt dans cette période de réaction directoriale… À nouveau diffusée après 1830, elle n’a pas peu contribué à humaniser et dignifier la figure de Babeuf.

Dernière lettre de Gracchus Babeuf, Assassiné par la prétendue Haute-Cour de Justice, A sa femme et ses enfans [1], A l’approche de la mort. Imp. de l’Ami du Peuple, Paris [1797].

[J’ajoute entre crochets quelques précisions]

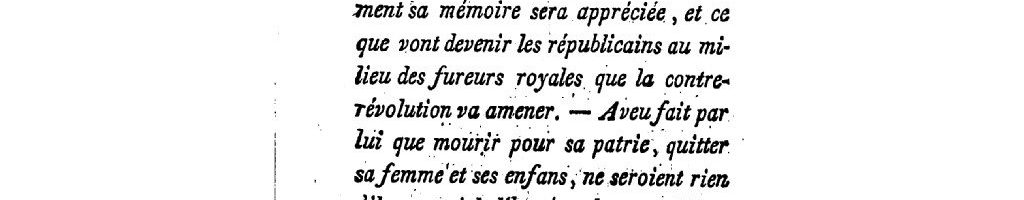

« A ma femme et à mes enfans [1],

Bonsoir, mes amis. Je suis prêt à m’envelopper dans la nuit éternelle. J’exprime mieux à l’ami auquel j’adresse les deux lettres que vous aurez vues ; je lui exprime mieux ma situation pour vous que je ne peux le faire à vous-mêmes. Il me semble que je ne sens rien pour trop sentir. Je remets votre sort dans ses mains. Hélas ! je ne sais si vous le trouverez en position de pouvoir faire ce que je demande de lui, je ne sais comment vous pourrez arriver jusqu’à lui. Votre amour pour moi vous a conduits ici à travers tous les obstacles de notre misère, vous vous y êtes soutenus au milieu des peines et des privations, votre constante sensibilité vous a fait suivre tous les instants de cette longue et cruelle procédure dont vous avez comme moi bu le calice amer ; [les familles avaient fait le voyage de Paris à Vendôme, pour la plupart à pieds, et avaient assisté au procès] mais j’ignore comment vous allez faire pour rejoindre le lieu d’où vous êtes partis ; j’ignore si vous y retrouverez des amis ; j’ignore comment ma mémoire sera appréciée, malgré que je crois m’être conduit de la manière la plus irréprochable ; j’ignore enfin ce que vont devenir tous les républicains, leurs familles, et jusqu’à leurs enfans [1] à la mamelle, au milieu des fureurs royales, que le contre-révolution va amener : ô mes amis ! que ces réflexions sont déchirantes dans mes derniers instans [1] !… Mourir pour la patrie, quitter une famille, des enfans [1], une épouse chérie, seroient plus supportables si je ne voyais pas au bout la liberté perdue et tout ce qui appartient aux sincères républicains, enveloppé dans la plus horrible proscription. Ah ! mes tendres enfans [1], que deviendrez-vous ? je ne puis ici me défendre de la plus vive sensibilité… Ne croyez pas que j’éprouve du regret de m’être sacrifié pour la plus belle des causes ; quand même tous mes efforts seroient inutiles pour elle, j’ai rempli ma tâche…

Si, contre mon attente, vous pouviez survivre à l’orage terrible qui gronde maintenant sur la république et sur tout ce qui lui fut attaché [la réaction directoriale et la menace royaliste, évoquée plus haut] ; si vous pouviez vous retrouver dans une situation tranquille, et trouver quelques amis qui vous aidassent à triompher de votre mauvaise fortune, je vous recommanderois de vivre bien unis ensemble ; je recommanderois à ma femme de tâcher de conduire ses enfans [1] avec beaucoup de douceur, et je recommanderois à mes enfans [1] de mériter les bontés de leur mère en la respectant et en lui étant toujours bien soumis. Il appartient à la famille d’un martyr de la liberté de donner l’exemple de toutes les vertus, pour attirer l’estime et l’attachement de tous les gens de bien. Je désirerois que ma femme fit tout ce qui lui seroit possible pour donner de l’éducation à ses enfans [1], en engageant tous ses amis de l’aider dans tout ce qui leur serait également possible pour cet objet. J’invite Emile de se prêter à ce vœu d’un père que je crois bien aimé, et dont il fut tant aimé ; je l’invite à s’y prêter sans perdre de tems et le plus tôt qu’il pourra.

Mes amis, j’espère que vous vous souviendrez de moi et que vous en parlerez souvent. [Buonarroti sera fidèle à ce vœu] J’espère que vous croirez que je vous ai tous beaucoup aimé. Je ne concevois pas d’autre manière de vous rendre heureux que par le bonheur commun. J’ai échoué ; je me suis sacrifié ; c’est aussi pour vous que je meurs.

Parlez beaucoup de moi à Camille, dites-lui mille et mille fois que je le portais tendrement dans mon cœur.

Dites-en autant à Caïus, quand il sera capable de l’entendre.

Lebois, a annoncé qu’il imprimeroit à part nos défenses : il faut donner à la mienne le plus de publicité possible. Je recommande à ma femme, à ma bonne amie, de ne remettre à Baudoin, ni à Lebois, ni à d’autres, aucune copie de ma défense, sans en avoir une autre bien correcte par devers elle, afin d’être assurée que cette défense ne soit jamais perdue. Tu sauras, ma chère amie, que cette défense est précieuse, qu’elle sera toujours chère aux cœurs vertueux et aux amis de leur pays. Le seul bien qui te restera de moi, ce sera ma réputation. Et je suis sûr que toi et tes enfans [1] vous vous consolerez beaucoup en en jouissant. Vous aimerez à entendre tous les cœurs sensibles et droits dire en parlant de votre époux, de votre père : Il fut parfaitement vertueux.

Adieu. Je ne tiens plus à la terre que par un fil que le jour de demain rompra. Cela est sûr, je le vois trop. Il faut en faire le sacrifice. Les méchans [1] sont les plus forts, je leur cède. Il est au moins doux de mourir avec une conscience aussi pure que la mienne, tout ce qu’il y a de cruel, de déchirant, c’est de m’arracher de vos bras, ô mes tendres amis, ô tout ce que j’ai de plus cher !!!… Je m’en arrache, la violence est faite… Adieu, adieu, adieu, dix millions de fois adieux…

Encore un mot. Ecrivez à ma mère et à mes sœurs. Envoyez leur par la diligence ou autrement ma défense dès qu’elle sera imprimée. Dites-leur comment je suis mort, et tâchez de leur faire comprendre, à ces bonnes-gens, qu’une telle mort est glorieuse loin d’être déshonorée.

Adieu donc encore une fois, mes biens [sic] chers, mes tendres amis. Adieu pour jamais. Je m’enveloppe dans le sein d’un sommeil vertueux.

G.BABEUF

Avis. On trouvera à l’adresse ci-dessous la Péroraison de la défense générale de Babeuf, ainsi que tous les discours prononcés par ses compagnons d’infortune, imprimés séparément, leurs défenses générales, et le SOLLILOQUE [sic] de l’Hermite et du Détenu, par P.-A. Antonelle.

De l’Imp. de l’AMI du PEUPLE (R.F.LEBOIS), passage du Commerce, cour de Rouen, sous la voûte, quartier André-des-Arts. »

[1] graphie de l’époque

Buonarroti 1828

Trente et un ans après l’exécution de Gracchus Babeuf, il appartenait à l’ancien conjuré Philippe Buonarroti, à partir des textes du temps et de ses souvenirs, de faire enfin connaître ce qu’avait été la Conjuration des Égaux, pratiquement alors passée aux oubliettes de l’Histoire. C’est ce qu’il fit dans cet ouvrage en deux tomes, nourri de textes d’archives et de souvenirs, Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf, suivi du procès auquel elle donna lieu et des pièces justificatives, etc., etc. Par Ph. Buonarroti. Bruxelles, à la Librairie romantique, rue de la Madelaine, n°458. (le « révolutionnaire professionnel » Buonarroti était depuis longtemps réfugié en Belgique).

Sous l’emblème de l’oiseau de la Liberté, la couverture porte cette inscription latine de Diodore de Sicile :

Eas enim optimas esse leges putandum

est quibus non divites sed honesti

prudentesque homines fiant

Diod. Sic., Lib.2, Cap.5

(soit, traduction libre : Il faut penser en vérité que les meilleures des lois sont celles qui rendent les hommes, non pas riches, mais sages et dignes d’estime)

L’ouvrage est important, tant par son versant « amont », qui fit découvrir à nombre de contemporains un épisode bien oublié de la période révolutionnaire, que par son versant « amont », qui vit la référence à Babeuf et à Buonarroti irriguer des courants révolutionnaires français à l’œuvre sous la Monarchie de Juillet (1830-1848).

On trouvera ci-dessous quelques textes du temps et références bibliographiques concernant ces deux versants. Mais il convient d’abord de présenter l’auteur.

Une brochure d’Ulysse Trélat donne une bonne idée de la vision que purent avoir de Buonarroti bien des républicains avancés du temps.

Ulysse Trélat, Notice biographique sur Buonarrotti, à Épinal, chez A.Cabasse, imprimeur, 21, place de l’Atre, chez Thirion-Jouve, libraire, et chez les principaux libraires du département, 1838, 16 p.

[J’ajoute entre crochets quelques précisions][le médecin Ulysse Trélat (1795-1879), ex-soldat de l’Empire, avait milité dans les rangs libéraux sous la Restauration, et dans les rangs républicains au début de la Monarchie de Juillet. Il fut condamné à trois ans de prison en 1835 et libéré par l’amnistie générale de 1837. Il écrivit alors cette biographie de Buonarotti, qui venait de mourir en septembre 1837, et la publia peu après.]

[Buonarroti : Tout au long de sa brochure, Trélat orthographie « Buonarotti »]

« Philippe Buonarotti, descendant du grand Michel-Ange Buonarotti [en fait, d’un frère de l’artiste], naquit à Pise, le 11 novembre 1761. Il eût pu aisément obtenir les faveurs des princes, et il ne sut encourir que leur colère. Il n’avait que douze ans lorsque le grand-duc Léopold [de Toscane], qui ayant de l’affection pour son père, l’avait décoré du cordon de Saint-Étienne, prit un jour plaisir à faire jouet le jeune Philippe avec un hochet. On dit qu’il avait lui-même reçu les insignes de cet ordre, on s’est trompé : Buonarotti n’a jamais porté aucune décoration. A peine entré dans le vie réelle, il déchire ses lettres de noblesse, et renonça à tous ses privilèges de famille. D’une origine illustre, il eut la vigueur, l’amour du travail, la patience et le courage de l’homme du peuple : il n’a dû sa propre illustration qu’à ses vertus populaires. [Dans le très réactionnaire duché de Toscane, son entreprise journalistique et franc-maçonne de diffusion des Lumières le rend indésirable]

Aussitôt que la révolution française éclata, il s’attira, par son ardeur à la saluer de ses vœux et de ses efforts, la disgrâce et le colère du prince qui avait essayé d’éveiller en lui de si bonne heure la convoitise des distinctions extérieures. Obligé de se réfugier en Corse [les liens entre la Corse et la Toscane voisine sont ancestraux], il y publia un journal intitulé : l’Ami de la liberté italienne. [avril 1790, journal publié en italien : L’amico della liberta italiana, il Giornale pattriotico della Corsica, dont il ne subsiste qu’un numéro] En 1792, il sortit de sa retraite [il fut chassé de Corse par les Paolistes] et vint à Paris, où l’énergique et sincère expression de son républicanisme le fit bientôt remarquer dans la société des Jacobins. Envoyé en Corse avec des pouvoirs extraordinaires [Commissaire national auprès du tribunal du district de Corte. En remerciement, la Convention lui décernera la nationalité française], il fit prononcer, à son retour, par la Convention, la réunion de l’île Saint-Pierre, voisine de la Sardaigne, au territoire français. Le comité de salut public l’honora ensuite de plusieurs missions, tant à l’intérieur de la France qu’au-delà des Alpes. Il rendit de grands services dans les États italiens où il avait été délégué comme agent de la république française [Il regroupe en Piémont et Ligurie les patriotes jacobins], quand il fut arrêté, à l’époque de la réaction du 9 thermidor [27 juillet 1794] [arrêté comme robespierriste, en mars 1795], et ramené à Paris. Buonarotti commençait alors la longue carrière de persécutions qu’il a sanctifiée par une si haute raison et par un sacrifice si complet de ce qui attache communément les hommes à la vie. Il resta, cette fois, détenu jusqu’au mois de vendémiaire an IV, dans la prison du Plessis, où il contracta, avec Babeuf, Germain et un grand nombre de membres des comités révolutionnaires départementaux, des liens qui attirèrent sur lui de si rudes épreuves. Voici comment, dans son livre intitulé : Conspiration de Babeuf, il s’exprime lui-même sur le temps de sa première captivité :

« De ces maisons de douleur, jaillirent les étincelles électriques qui firent pâlir tant de fois la nouvelle tyrannie. Un spectacle aussi touchant que nouveau embellit alors l’intérieur des prisons : ceux qu’y avait plongé l’aristocratie vivaient frugalement dans la plus intime fraternité, s’honoraient de leurs fers et de leur pauvreté, suite de leur dévouement patriotique, se livraient au travail et à l’étude, et ne s’entretenaient que des maux de la patrie et des moyens de les faire cesser. Les chants civiques, dont ils faisaient tous à la fois retentir les airs, rassemblaient, tous les soirs, autour de ces tristes séjours, une foule de citoyens qu’y attirait la curiosité ou l’analogie de leurs sentiments avec ceux des prisonniers ».

Le premier emprisonnement de Buonarotti n’ayant fait qu’appeler davantage sur lui la confiance du parti patriote [c’est à dire le parti fidèle à la période montagnarde et à la Constitution démocratique de l’an I (juin 1793)] ; encore une fois affranchi pour quelques instants, on le chargea du commandement de la place de Loano. [Loano, en Ligurie, près de Savone. Bonaparte, commandant de l’armée d’Italie en 1796, avec qui il est lié, lui confie à nouveau cette mission de regroupement des patriotes italiens] Une dénonciation l’en fit rappeler. Dès-lors, il observa la marche des affaires, la réprouva, et comme un juge austère fait exécuter sans remords la sentence qu’il a consciencieusement prononcée, il ne s’occupa plus qu’à conspirer activement contre le gouvernement qu’il avait condamné dans la probité de son âme [il fait parti du Club du Panthéon, qui regroupe ces jacobins « patriotes »]. Arrêté avec Babeuf et Darthé [mai 1796], il dédaigna comme eux de marchander sa vie en recourant à la dénégation. « Traduit devant la haute cour de Vendôme, lisons-nous dans la Biographie des contemporains, par Rabbe, il se glorifia d’avoir pris part au projet d’insurrection dont on l’accusait, et professa solennellement son dévoûment [sic] à la démocratie pure. Le ministère public, qui le jugeait aussi coupable que le chef même de la conspiration, conclut contre lui à la peine de mort ; mais le jury ne prononça de condamnation capitale que contre Babeuf et Darthé, et frappa de la peine de déportation Germain, Gazin, Moroy, Blondeau, Menessier et Buonarotti. » C’est sur le banc même de l’accusation que ce dernier fit à ses deux amis, près de mourir, la promesse de dissiper les calomnies répandues contre eux. Cette promesse, il l’a tenue, après avoir consacré trente-deux ans d’étude à l’examen des immenses questions qu’il allait soulever, tant cette âme honnête craignait de répandre toute erreur qui eût pu la surprendre. Le livre de la Conspiration de Babeuf ne parut qu’en 1828, à Bruxelles.

C’est ici qu’il convient de relever une faute commise par la biographie qui vient d’être citée. On dit que Buonarotti obtint la commutation de sa peine en une simple surveillance qu’il subit jusqu’en 1806 dans une ville des Alpes maritimes [Sospel]. Buonarotti n’a jamais rien demandé, n’a jamais adressé aucune plainte au pouvoir.

On conduisit les condamnés à la déportation dans le fort construit sur l’île Pelée, à l’entrée de la rade de Cherbourg. Ils parcoururent la longue route qui les en séparait, dans des cages grillées, tantôt exposés aux injures et aux menaces, tantôt recevant les plus touchantes marques d’affection et de respect. A Falaise, à Caen et à Valogne, ils coururent d’imminents dangers ; mais ils furent accueillis avec amitié et honorés au Mellereau, à Argentan et à Saint-Lô. Dans cette dernière ville, le maire, à la tête du corps municipal, les félicita, et les embrassa en les appelant nos frères malheureux. « Vous avez défendu, dit-il, les droits du peuple ; tout bon citoyen vous doit amour et reconnaissance. » Par arrêté du conseil général, ils furent logés dans la salle de ses séances, où on leur prodigua les soins et les consolations les plus tendres.

Les déportés attendirent long-temps au fort de Cherbourg leur translation à la Guyanne [sic]. Enfin, en l’an VIII, on les conduisit à l’île d’Oléron. C’est de là que Buonarotti, sans avoir été prévenu des causes ni de l’exécution de cette mesure, fut enlevé et soumis à la simple peine de la surveillance dans une ville de l’Est. Peut-être le premier consul s’était-il rappelé qu’il avait quelque temps habité la même chambre et couché dans le même lit que celui dont la noble infortune lui causait un remords trop amer.

Toutefois, l’homme qui avait entendu Bonaparte s’écrier après le 31 mai : « Voilà une belle occasion pour se faire roi de France ! » et qui l’avait deviné dès cette époque, ne cachait pas, tout exilé qu’il était, sa pensée sur le futur empereur. « La cause de la liberté, disait-il, est encore une fois condamnée par les aristocrates, qui aiment mieux se gorger d’or, se chamarrer de cordons et ramper sous le sceptre d’un soldat, que de vivre libre et égaux avec le peuple. » Il ne put rester en France, et se retira dans le pays de Genève, [alors département français] où il vécut modestement de sa profession de compositeur de musique [mais depuis Sospel, il conspire avec les « Charbonniers », et bientôt, et pour toute sa vie, avec les Carbonari italiens avec lesquels il est très lié] [L’actuelle floraison d’articles dans la presse italienne à l’occasion du 150° anniversaire de l’Unité italienne n’a pas ignoré le rôle de Buonarrotti. Cf. par exemple dans sa patrie toscane, Mauro Bonciani, « Il Buonarroti rivoluzionario », Corriere Fiorentino, 16 février 2011. Lisible sur le net)]. C’était un point de plus de ressemblance avec J.J. Rousseau, dont il fut le contemporain et le dévoué sectateur. Élevé dans un collège de jésuites, il y avait été tourmenté pour avoir lu Rousseau.

La diplomatie européenne ne le laissa pas en paix, et obtint son expulsion du territoire suisse [Genève est désormais suisse]. Il se réfugia en Belgique [1824], et y resta jusqu’à la révolution de juillet. [Bruxelles était un lieu de refuge pour de nombreux Jacobins]

L’on voit combien il aimait le peuple. Il faisait sur la constitution de l’an III les réflexions suivantes, qui pourraient s’appliquer à beaucoup d’autres : [La constitution de l’an III, qui fonda le très bourgeois Directoire, rétablit le suffrage censitaire à deux tours]

« Pour imposer silence à toutes les prétentions, et pour fermer à jamais toutes les voies aux innovations favorables au peuple, on lui ravit ou l’on tronque ses droits politiques. Les lois se font sans sa participation, et sans qu’il puisse exercer sur elles aucune espèce de censure. La constitution l’enchaîne à jamais, lui et sa postérité, car il lui est interdit de la changer. Elle déclare bien le peuple souverain ; mais toute délibération du peuple y est déclarée séditieuse. Après avoir parlé confusément de l’égalité des droits, on y ravit les droits de cité à une foule de citoyens, et on réserve exclusivement aux gens aisés celui de nommer aux principales fonctions de l’État. Enfin, pour maintenir à jamais cette malheureuse inégalité, source d’immoralité, d’injustice et d’oppression, les auteurs de cette constitution écartent avec le plus grand soin toute institution tendant à éclairer suffisamment la nation entière, à former une jeunesse républicaine, à diminuer les ravages de l’avarice et de l’ambition, à rectifier l’opinion, à améliorer les mœurs, et à soustraire la masse du peuple à la domination des oisifs et des ambitieux.

Dès qu’on eût placé le bonheur et la force de la société dans les richesses, on fut nécessairement conduit à refuser l’exercice des droits politiques à tous ceux qui n’offrent pas, par leur fortune, une garantie de leur attachement à un pareil ordre, réputé le bien par excellence.

C’est un fait digne d’observation que l’accroissement ou la diminution de l’énergie nationale pour la défense de la révolution, selon que les lois semblaient favoriser l’égalité ou s’en éloigner. C’est la classe laborieuse, si injustement méprisée, qui enfanta tant de prodiges, de dévoûment [sic] et de vertu. Presque tout le reste a constamment entravé la régénération publique. »

Écoutez son jugement sur le but que s’était proposé Jean-Jacques.

« Rousseau proclama les droits inséparables de la nature humaine ; il plaida pour tous les hommes sans distinction ; il plaça la prospérité de la société dans le bonheur de chacun de ses membres, et sa force dans l’attachement de tous aux lois. La richesse publique est pour lui dans le travail et dans la modération des citoyens ; la liberté réside dans la puissance du souverain, qui est le peuple entier, et dont chaque élément conserve l’influence nécessaire à la vie du corps social par l’effet de l’impartiale répartition des jouissances et des lumières. »

Jugez enfin combien il attachait d’importance à la puissance des mœurs :

« La réforme des mœurs doit précéder la jouissance de la liberté. Avant de conférer au peuple l’exercice de la souveraineté, il faut rendre général l’amour de la vertu, substituer le désintéressement et la modestie à l’avarice, à la vanité et à l’ambition, qui entretiennent entre les citoyens une guerre perpétuelle ; anéantir la contradiction établie par nos institutions entre les besoins et l’amour de l’indépendance, et arracher aux ennemis naturels de l’égalité les moyens de tromper, d’effrayer et de diviser. Renoncer à cette réforme préliminaire, c’est abandonner le pouvoir aux amis de tous les abus, et perdre le moyen d’assurer la félicité publique. »

Buonarotti avait 70 ans quand il revint à Paris, en 1830. Les trente-cinq années écoulées depuis qu’il l’avait quitté, bien que dévorées par la prison et par l’exil, avaient été entièrement consacrées à l’étude, sous l’inspiration du plus religieux amour de l’humanité. Il a toujours employé ses jours et une partie de ses nuits au travail, et n’a suspendu ses habitudes laborieuses que lorsque la maladie l’a vaincu, moins de trois semaines avant sa mort. Le seul livre qu’il ait produit, c’est la Conspiration de Babeuf ; mais il a laissé de précieux manuscrits, qui ne seront pas perdus. Au reste, il avait tant de modestie qu’il n’écrivait jamais rien en vue de la publicité. Il n’étudiait et ne s’instruisait que pour verser dans l’âme de ses amis les trésors de son savoir et surtout de son éminente vertu. Ses conseils étaient sans faste et sans vanité comme toute sa vie : c’était un sage qui causait avec le vieillard, avec l’homme fait, avec le jeune homme ou avec l’enfant comme l’ami, le frère le plus intime. Il avait été témoin des époques les plus terribles de notre révolution ; il y avait pris part ; ni son corps ni son âme n’avaient ployé sous près d’un demi-siècle des plus rudes persécutions, et cette âme douée de tant de vigueur, loin de s’être endurcie dans la lutte, avait conservé toute sa douceur et toute sa bonté. Nul n’avait le droit d’être plus sévère que Buonarotti, et nul n’était plus indulgent que lui ; mais indulgent pour les fautes, pour les erreurs réparables ; inflexible pour les vices du cœur, pour les corruptions d’argent, pour les lâches trahisons qui sacrifient les nations au fol orgueil ou à la cupidité de quelques hommes.

La vie de Buonarotti s’est prolongée 77 ans sans qu’on y ait jamais découvert aucune tache. Ceux qui l’ont constamment approché, qui ont le plus vécu dans son intimité, n’ont pu rien trouver dans le passé, rien surprendre au temps présent qui ait troublé cette âme des temps antiques.

Sa plus extrême vieillesse n’a pas été complètement à l’abri des défiances du pouvoir. Le préfet de police (c’était M.Gisquet) fit arrêter un jour et comparaître cet homme vénérable devant ses agents [1833], et ne lui rendit la liberté que lorsqu’il eut sous les yeux le décret de la Convention déclarant Philippe Buonarotti citoyen français, en reconnaissance des services qu’il avait rendus à la république. « Monsieur, vous n’êtes pas Français, lui dit en cette circonstance l’employé chargé de l’interroger. – Vous n’étiez pas né que je l’étais, lui répondit avec douceur le descendant de Michel-Ange ; cherchez dans vos cartons le décret du 27 mai 1793. »

Sans cette éclatante adoption de la Convention nationale, on eût cruellement repoussé de la France, à l’âge de 74 ans, celui qui l’avait si dignement servie. C’est sous la protection de ce décret de la république qu’il a pu mourir en France.

Mais il y est mort sous un autre nom que le sien. La condamnation de la haute cour de Vendôme avait prononcé contre lui la mort civile, et aucun acte ne le releva de cette condamnation. L’amnistie de 1830, en faveur des condamnés de la restauration, garda prudemment le silence sur toutes les condamnations antérieures. Une fiction légale avait dépossédé de son nom l’homme dont tout pouvoir moral eût du signaler la vie à la reconnaissance publique. Ne trouve-t-on pas qu’il y a là une amère ironie contre notre justice et notre société officielle ? Il était insensible à cette iniquité comme à toutes les autres. Pourvu qu’il fît le bien, peu lui importait qu’il l’accomplît sous le nom de Buonarotti ou sous celui de Raymond. Il plaignait les erreurs des hommes et ne s’en irritait jamais, cherchant toujours dans celles dont il avait à souffrir un motif pour éviter aux autres de pareilles atteintes.

Après avoir rempli d’éminentes fonctions, Buonarotti est toujours resté pauvre : de quoi eussent servi les richesses à ce sage qui n’avait aucun besoin ? Il a vécu, presque jusqu’à ces derniers temps, des leçons de mathématiques et de musique qu’il donnait, et l’on dira plus tard, quand une autre tombe sera fermée, combien il fallut de nobles luttes pour obtenir du vieux professeur, devenu presque aveugle, qu’il cessât enfin, non d’étudier et de travailler chez lui, mais de poursuivre ses occupations au dehors.

Ses amis l’ont vu à ses derniers moments, fort comme il l’avait toujours été, ayant jusqu’à la fin la mémoire, l’intelligence et les sentiments affectueux de sa jeunesse. Plusieurs d’entre eux ont pu l’entendre dire, quelques instants avant d’expirer et avec l’accent d’une piété profonde : « Je vais aller rejoindre bientôt les hommes vertueux qui nous ont donné de si bons exemples ! ». Et comme un de ses amis lui répondait : « C’est nous qui avons besoin des tiens, et tu nous resteras encore. – Tu me traites avec trop d’indulgence, ajouta-t-il ; parle-moi de ceux dont nous honorons la mémoire. »

Quinze cents citoyens ont suivi ses restes : presque tous ont pu voir ce front si élevé, cette tête si belle où s’était conservé le caractère des grandes proportons de Michel-Ange. Buonarotti paraissait dormir : on ne trouvait sur son visage rien du triste aspect de la mort. Chacun disait qu’on n’avait jamais vu de plus beau type ; il y avait de la puissance dans ces froides religues, et les jeunes gens qui le contemplaient venaient encore y puiser une leçon de vertu.

TRELAT »

Buonarroti, édition de 1832, prospectus de lancement

Après les Journées de Juin 1830 et l’avènement de la Monarchie de Juillet, avec une relative liberté de la presse et de l’édition retrouvée (jusqu’en 1834), l’ouvrage de Buonarroti, jusqu’alors relativement confidentiel, commence à être imprimé et diffusé en France dans ces premières années d’ébullition politique et sociale.

En voici le prospectus de lancement :

Mémoire de N.-F. Gracchus Babeuf, Tribun du Peuple, précédés de l’ouvrage ayant pour titre : Conspiration pour l’égalité, dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle a donné lieu, et des pièces justificatives, etc. Par Phil. Buonarroti, entièrement conforme à l’édition publiée en Belgique. Prospectus. [1832]. On souscrit à la Librairie Historique, et de l’Encyclopédie des Arts et Métiers, rue de la Harpe, n°11, à Paris, et chez les principaux libraires de l’Europe et des deux Amériques. Imp. de Carpentier-Méricourt, rue Traînée, N 15, près S. Eustache.

« La Révolution française, ce drame si long et si sanglant dans lequel sont venus figurer tant d’hommes d’une grande énergie et d’un grand talent, n’est pas encore bien connue, et par conséquent elle est mal jugée : l’histoire n’a pas dans son domaine toutes les pièces du procès : de là des opinions téméraires enfantées par la haine, accueillies par la légèreté, et soutenues par l’ignorance ; grâce aux traditions qui nous sont imposées par les gens que la révolution a blessés dans leurs intérêts ou dans leurs affections, elle apparaît souvent comme un massacre sans but ; et ceux qui la dirigèrent sont à nos yeux des assassins sans excuse. Quelques esprits élevés ayant échappé à l’erreur commune, se sont efforcés de réhabiliter cette mémorable époque ; mais l’opinion générale, trompée par les cris de l’exagération, prévaut sur leur sagesse, et par leur faiblesse les journaux français entretiennent l’erreur commune. Ils présentent sans cesse le bien général que la révolution a produit comme tous à fait indépendant des maux particuliers auxquels elle a entraîné, comme ayant pu se produire sans ces terribles conséquences. Ils distribuent systématiquement la louange et le blâme entre les hommes et les époques : l’Assemblée Constituante est l’honneur de la France et de la liberté, la Convention porte le poids du crime et de l’opprobre.

De bonne foi, cependant, est-il possible de croire que tant d’hommes distingués par leurs talens [1] et leur courage, par leurs lumières et leur patriotisme, qui, pour la plupart, ont vécu et sont morts presque dans l’indigence, après avoir eu dans leurs mains les trésors de la France, est-il possible que ces hommes ne fussent que des scélérats avides de sang, et qui le faisaient couler sur les échafauds, sans autre but que celui d’assouvir leur haine ? En vérité, il faut que les préjugés qui dominent nos jugements sur cette époque soient d’une grande force, pour avoir conduit, non pas quelques-uns d’entre nous seulement, mais des peuples entiers, à adopter une opinion aussi évidemment erronée.

Certes, nous ne voulons point justifier les scènes sanglantes qui se passèrent alors ; nous gémissons sur ce sanglant résultat des grandes crises sociales ; mais nous croyons que produit par l’ambition des uns et par l’ignorance des autres, les complots et les résistances, le mal ne doit pas être imputé à la majorité des chefs des mouvements populaires.

Parmi les hommes que l’opinion publique a grandement méconnus, contre lesquels des accusations se sont toujours élevées, sans qu’aucune voix protectrice se doit fait entendre avec calme au milieu de la clameur des passions, on doit signaler Babeuf. Babeuf qui n’eut aucun pouvoir dans l’état, qui ne dicta aucun arrête de proscription, contre lequel aucun sang versé ne peut s’élever, et qui est tombé victime de son amour pour l’égalité. Le temps est venu où l’on peut enfin faire connaître et la vie de ce tribun si ardent, si courageux, et jusqu’aux moindres détails de cette conjuration fameuse dont sa mort fut la solution.

Buonarroti, qui partagea les opinions de Babeuf et figura sur le banc des accusés de Vendôme, a fait paraître un ouvrage qui se lie étroitement aux Mémoires que nous allons publier, et dans lesquels il aura place. Cet ouvrage nous paraît destiné à expliquer les excès de la révolution, à détruire certains préjugés, et à montrer les véritables causes des événemens [1]. Ce qui le rend surtout remarquable, c’est que l’auteur ne bâtit point un système sur des faits qu’il a ramassés ça et là, il a vu tout ce qu’il raconte ; il était témoin, il était acteur de la scène qu’il déroule à nos yeux. La conspiration de Babeuf avait pour but l’égalité, telle que l’entendaient les novateurs de l’époque ; ils la croyaient possible, ils la regardaient comme le seul moyen de rendre le peuple heureux, ils firent tout pour l’établir, et moururent en combattant pour la cause qu’ils avaient embrassée. Phil. Buonarroti a survécu à ses amis, il a voulu réhabiliter leur mémoire, il a voulu rendre témoignage à la pureté de ses intentions et des leurs ; pour y parvenir, il a expliqué leur système de gouvernement tout entier, et montré le but où tendaient leurs travaux.

« Fortement liés à eux par le conformité de nos sentimens [1], dit-il, dans sa préface, je partageai leur conviction et leurs efforts, et si nous nous trompions, notre erreur était au moins complète ; ils y persévérèrent jusqu’au tombeau ; et moi, après y avoir depuis et long-temps réfléchi, je suis demeuré convaincu que cette égalité qu’ils chérissaient est la seule institution propre à concilier tous les vrais besoins, à bien diriger les passions utiles, à enchaîner les passions dangereuses, et à donner à la société une forme libre, heureuse, paisible et durable ».

On voit quelles profondes racines cette croyance de l’égalité avait jetées dans les âmes des républicains, puisque 40 ans après la chute de leur système, et lorsque tout espoir de le voir réussir est certainement évanoui, l’un d’entre nous en parle encore avec une foi si ferle, une conviction aussi profonde. Il est facile de concevoir maintenant, qu’enthousiasmés par cette noble et grande idée, qu’ils marchaient à la régénération de la France et qu’ils acheminaient le monde entier vers le bonheur, les républicains de 89 et des années suivantes, n’aient pas hésité de soutenir une lutte qui pouvait avoir pour effet la compression de quelques hommes opposés à leur système et qui le combattaient. D’ailleurs, ils mettaient également dans l’arène leur vie, leur fortune, leur avenir ; et les exemples de patriotes sacrifiés ne leur manquaient pas : tous les temps, tous les peuples leur en auraient offert, si la révolution française elle-même n’avait pas été là pour le leur apprendre.

L’un d’eux interpellé sur ce sang versé répondit : « La révolution, n’a pas coûté le sang de deux batailles de la Moskowa ; et cependant voyez ses immenses résultats pour le bonheur de la France, que ces glorieuses batailles ne faisaient qu’affaiblir et dépeupler ! Que serait-ce donc si nous avions atteint notre but ? » Ces mots profondément justes n’ont pas besoin d’être commentés ? La gloire et les conquêtes valent-elles le bonheur public, qui, aux yeux des hommes de la révolution, devait résulter de la juste distribution des avantages de la société ?

L’ouvrage de Phil. Buonarroti est certainement un des documents historiques les plus précieux qui aient été encore publiés ; il réhabilite la république ; s’il montre les erreurs de ce gouvernement et l’impossibilité de réaliser ses projets, il prouve du moins sa bonne foi et son désir du bien. C’est de tous les mémoires publiés jusqu’à ce jour, celui qui jette le plus de lumière sur les sentimens [1] des hommes illustres de cette époque mémorable ; c’est un livre indispensable à quiconque veut connaître et bien juger la révolution française.

Mais venons à Babeuf, ce dernier des apôtres des martyrs de la démocratie ; l’histoire de la conjuration, dont on le fit le chef, est à peine connue, et quel événement cependant fut plus grand, plus important, plus dramatique ! Tous ses papiers ne furent pas saisis par la police lors de son arrestation ; la plupart n’étaient pas chez lui et avaient été conservés par des amis dévoués. Nous les produirons pour la première fois ; il s’en trouve même d’antérieurs à 1789 ; ce sont des monumens [1] historiques qui feront connaître l’origine, les progrès et la chute des opinions démocratiques, que l’on peut faire dater de la catastrophe de Vendôme.

Trente-cinq années se sont bientôt écoulées depuis le 21 prairial en 5, temps où les cinq membres du Directoire Barras, Carnot, Rewvbel, Lareveillère-Lepeaux, Barthelemy, ont cessé de proscrire sans cesser de calomnier leurs victimes. Ils ne sont plus ! La conspiration des égaux avait préparé leur chute ; ils avaient fait connaître leur gouvernement déplorable, et l’avaient ébranlé ; Bonaparte qui apparut bientôt, l’attaqua par son côté vulnérable, usurpa tous les pouvoirs des autorités de la république pour laquelle il avait vaincu, et ne tarda pas à en doter les privilégiés, les hommes populaires ayant succombé, en s’abîmant sous les ruines de la révolution avec une dignité vraiment antique. Il recueillit facilement une victoire préparés par d’autres mains et entreprise dans un tout autre but.

Babeuf, plus que tout autre, et nous l’avons déjà dit, fut attaqué depuis par ses bourreaux, et sa mémoire vouée à la haine ; et de nos jours des écrivains imberbes, compilateurs de mémoires, ont reproduit, sans examen, et sans avoir l’excuse d’être mus par les mêmes passions, les diatribes déversées dans les pamphlets d’écrivains, aux gages d’un gouvernement corrompu.

Il est du devoir de la famille nombreuse de Babeuf de reproduire à l’impartiale postérité ce drame long et sanglant ; elle seule est appelée à juger enfin entre les oppresseurs et les opprimés.

Babeuf a composé ses mémoires dans la tour du temple et à Vendôme ; nous n’avons que la peine d’extraire de cet immense recueil tout écrit de sa main, les morceaux les plus saillants. Nous ferons connaître les principales circonstances de la Vie orageuse de ce Tribun, les missions qu’il a remplies, ses fonctions publiques, ses combats avec l’aristocratie, le plan d’une Vendée républicaine, la dictature offerte et refusés, le véritable but de la conspiration, le système que lui et ses amis voulaient faire prévaloir, le rôle qu’il a joué dans les journées les plus mémorables, ses emprisonnemens [1], les persécutions qu’il a éprouvées sous tous les gouvernemens [1] qui se sont succédés, ses ouvrages, ses procès, enfin sa dernière captivité, sa défense et sa mort, accompagnée d’une foule de circonstances atroces, qui prouvent à quels excès les opinions divergentes peuvent pousser les humains ; on y verra surtout ses rapports directs avec les hommes les plus célèbres de l’époque, rapports qu’il peint avec sa plume de feu, sous les couleurs les plus vives. »

[1] Graphie de l’époque.

Reprise du Manifeste des Égaux – 1834

Nombreuses sont alors les publications qui reprennent alors Le Manifeste des Égaux, probablement de la plume du polygraphe Sylvain Maréchal (1750-1803), qui fut compagnon de Babeuf.

(Maréchal était partisan de l’égalité, mais pour une partie de l’espèce humaine seulement. Ainsi rédigea-t-il en 1801 un Projet de loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes…). Ainsi de cette insertion dans Le Citateur Républicain, en 1834 :

Le Citateur Républicain, recueil de principes, de liberté, ou choix principaux de traités de démocratie extraites de divers écrits de philosophie, ancienne et nouvelle. Nouveau corps d’ouvrage Divisé par Livraisons. Paris, Rouanet, rue de Verdelet, 4. 1834

« Manifeste des Égaux.

Egalité de fait, dernier but de l’art social. Condorcet, (Tableau de l’Esprit humain).

Peuple de France !

Pendant quinze siècles tu as vécu esclave, et par conséquent malheureux. Depuis six années tu respires à peine, dans l’attente de l’indépendance, du bonheur et de l’égalité.

L’Égalité ! premier vœu de la nature ! premier besoin de l’homme, et principal nœud de toute association légitime ! Peuple de France ! tu n’as pas été plus favorisé que les autres nations qui végètent sur ce globe infortuné. Toujours et partout la pauvre espèce humaine, livrée à des anthropophages plus ou moins adroits, servit de jouet à toutes les ambitions, de pâture à toutes les tyrannies. Toujours et partout on berça les hommes de belles paroles : jamais et nulle part ils n’ont obtenu la chose avec le mot. De temps immémorial on nous répète avec hypocrisie : les hommes sont égaux ; et de temps immémorial la plus avilissante comme la plus monstrueuse inégalité pèse insolemment sur le genre humain. Depuis qu’il y a des sociétés civiles, le plus bel apanage de l’homme est sans contradiction reconnu, mais n’a pu encore se réaliser une seule fois : l’égalité ne fut autre chose qu’une belle et stérile fiction de la loi. Aujourd’hui qu’elle est réclamée d’une voix plus forte, on nous répond : Taisez-vous, misérables ! l’égalité de fait n’est qu’une chimère ; contentez-vous de l’égalité conditionnelle : vous êtes tous égaux devant la loi. Canaille, que te faut-il de plus ? Ce qu’il nous faut de plus ? Législateurs, gouvernans [1], riches propriétaires, écoutez à votre tour.

Nous sommes tous égaux, n’est-ce pas ? Ce principe demeure incontesté, parce qu’à moins d’être atteint de folie, on ne saurait dire sérieusement qu’il fait nuit quand il fait jour.

Eh bien ! nous prétendons désormais vivre et mourir égaux comme nous sommes nés : nous voulons l’égalité réelle ou la mort ; voilà ce qu’il nous faut.

Et nous l’aurons cette égalité réelle, n’importe à quel prix. Malheur à ceux que nous rencontrerons entre elle et nous ! Malheur à qui ferait résistance à un vœu aussi prononce !

La révolution française n’est que l’avant-courière d’une autre révolution bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière.

Le peuple a marché sur le corps aux rois et aux prêtres coalisés contre lui : il en sera de même aux nouveaux tyrans, aux nouveaux tartufes politiques assis à la place des anciens.

Ce qu’il nous faut de plus que l’égalité des droits ? Il nous faut non pas seulement cette égalité transcrite dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, nous la voulons au milieu de nous, sous le toit de nos maisons. Nous consentons à tout pour elle, à faire table rase pour nous en tenir à elle seule. Périssent, s’il le faut, tous les arts, pourvu qu’il nous reste l’égalité réelle !

Législateurs et gouvernans [1], qui n’avez pas plus de génie que de bonne foi, propriétaires riches et sans entrailles, en vain essayez-vous de neutraliser notre sainte entreprise en disant : Ils ne font que reproduire cette loi agraire demandée plus d’une fois déjà avant eux.

Calomniateurs, taisez-vous à votre tour, et dans le silence de la confusion, écoutez nos prétentions dictées par la nature et basées sur la justice.

La loi agraire ou le partage des campagnes fut le vœu instantané de quelques soldats sans principes, de quelques peuplades mues par leur instinct plutôt que par la raison. Nous tendons à quelque chose de plus sublime et de plus équitable, le bien commun ou la communauté des biens ! plus de propriété individuelle des terres, la terre n’est à personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits de la terre : les fruits sont à tout le monde.

Nous déclarons ne pouvoir souffrir davantage que la très-grande majorité des hommes travaille et sue au service et pour le bon plaisir de l’extrême minorité.

Assez et trop long-temps, moins d’un million d’individus dispose de ce qui appartient à plus de vingt millions de leurs semblables, de leurs égaux.

Qu’il cesse enfin, ce grand scandale que nos neveux ne voudront pas croire ! Disparaissez enfin, révoltantes distinctions de riches et de pauvres, de grands et de petits, de maîtres et de valets, de gouvernans [1] et de gouvernés.

Qu’il ne soit plus d’autre différence parmi les hommes que celle de l’âge et du sexe. Puisque tous ont les mêmes besoins et les mêmes facultés, qu’il n’y ait donc plus pour eux qu’une seule éducation, une seule nourriture, ils se contentent d’un seul soleil et d’un même air pour tous : pourquoi la même portion et la même qualité d’alimens [1] ne suffiraient-elles pas à chacun d’eux.

Mais déjà les ennemis d’un ordre de choses le plus naturel qu’on puisse imaginer, déclament contre nous.

Désorganisateurs et factieux, nous disent-ils, vous ne vouez que des massacres et du butin.

PEUPLE DE FRANCE,

Nous ne perdrons pas notre temps à leur répondre ; mais nous te dirons : La sainte entreprise que nous organisons n’a d’autre but que de mettre un terme aux dissensions civiles et à la misère publique.

Jamais plus vaste dessein n’a été conçu et mis à exécution. De loin en loin quelques hommes de génie, quelques sages, en ont parlé d’une voix basse et tremblante. Aucun d’eux n’a eu le courage de dire la vérité toute entière.

Le moment des grandes mesures est arrive. Le mal est à son comble ; il couvre la face de la terre. Le chaos sous le nom de politique y règne depuis trop de siècles. Que tout rentre dans l’ordre et reprenne sa place. A la voix de l’égalité, que les élémens [1] de la justice et du bonheur s’organisent. L’instant est venu de fonder la RÉPUBLIQUE DES ÉGAUX, ce grand hospice ouvert à tous les hommes. Les jours de la restitution générale sont arrivés. Familles gémissantes, venez vous asseoir à la table commune dressée par la nature pour tous ses enfants.

PEUPLE DE FRANCE,

La plus pure de toutes les gloires t’était donc réservée ! Oui, c’est toi qui le premier dois offrir au monde ce touchant spectacle.

D’anciennes habitudes, d’antiques préventions, voudront de nouveau faire obstacle à l’établissement de la République des égaux. L’organisation de l’égalité réelle, la seule qui réponde à tous les besoins, sans faire de victimes, sans coûter de sacrifices, ne plaira peut-être point d’abord à tout le monde. L’égoïste, l’ambitieux frémira de rage. Ceux qui possèdent injustement crieront à l’injustice. Les jouissances exclusives, les plaisirs solitaires, les aisances personnelles, causeront de vifs regrets à quelques individus blasés sur les peines d’autrui. Les amans [1] du pouvoir absolu, les vils suppôts de l’autorité arbitraire, ploieront avec peine leurs chefs superbes sous le niveau de l’égalité réelle. Leur vue courte pénétrera difficilement dans le prochain avenir du bonheur commun ; mais que peuvent quelques milliers de mécontens [1] contre une masse d’hommes tous heureux, et surpris d’avoir cherché si long-temps une félicité qu’ils avaient sous la main ?

Dès le lendemain de cette véritable révolution, ils se diront tout étonnés : Eh quoi ! le bonheur commun tenait à si peu ? Nous n’avions qu’à le vouloir. Ah ! pourquoi ne l’avons nous pas voulu plutôt [1] ? Fallait-il donc nous le faire dire tant de fois ? Oui, sans doute, un seul homme sur la terre plus riche, plus puissant que ses semblables, que ses égaux, l’équilibre est rompu : le crime et la malheur sont sur la terre.

PEUPLE DE FRANCE,

A quel signe dois-tu donc reconnaître désormais l’excellence d’une constitution ?… Celle qui toute entière repose sur l’égalité de fait est la seule qui puisse te convenir et satisfaire à tous les vœux.

Les chartes aristocratiques de 1791 et de 1795 rivaient tes fers au lieu de les briser. Celle de 1793 était un grand pas de fait vers l’égalité réelle, on n’en avait pas encore approché de si près ; mais elle ne touchait pas encore le but et n’abordait point le bonheur commun, dont pourtant elle consacrait solennellement le grand principe.

PEUPLE DE FRANCE,

Ouvre les yeux et ton cœur à la plénitude de la félicité. Reconnais et proclame avec nous la RÉPUBLIQUE DES ÉGAUX »

[1] Graphie de l’époque

Commentaires sur la Communauté des biens et du travail

Si le républicanisme politiquement avancé de Buonarroti séduit bien des démocrates, il n’en va autrement de la perspective de la communauté des biens et du travail, grandement diffusée par le Manifeste des Égaux. D’où l’insistance avec laquelle les premiers communistes révolutionnaires (qui se démarquent de l’utopie communiste de Cabet) reprennent les explications de Buonarroti à ce sujet. Ainsi de cette épaisse publication, dont je donne l’introduction :

Système politique et social des Égaux, extrait du livre de Ph. Buonarroti. Paris, au bureau du journal La Fraternité, 1842. (La Fraternité était un journal communiste placé sous l’égide de Babeuf, du philanthrope socialiste Owen, et de Jésus, proclamateur de la fraternité).

« Exposé préliminaire.

De nombreux écrivains ont fait consister la prospérité des nations dans la multiplicité de leurs besoins, dans la diversité toujours croissante de leurs jouissances matérielles, dans une immense industrie, dans un commerce illimité, dans la rapide circulation des métaux monnayés, et, en dernière analyse, dans l’inquiète et insatiable cupidité des citoyens. Tantôt on a préféré l’entassement des propriétés territoriales en peu de mains ; tantôt on s’est prononcé pour la multiplication des petits propriétaires ; et tandis que les uns ont cru la misère et l’abrutissement de la partie productive de la nation nécessaire à l’opulence et à la tranquillité du tout, d’autres, en offrant la liberté illimitée de l’industrie et des transactions comme un moyen de remédier à l’inégalité établie, ont frayé le chemin à une nouvelle corruption et à de nouvelles inégalités. – Dès qu’on eût placé le bonheur et la force de la société dans les richesses, on fut nécessairement conduit à refuser l’exercice des droits politiques à tous ceux qui n’offraient pas, par leur fortune, une garantie de leur attachement à un pareil ordre, réputé le bien par excellence.

Dans tout système social de ce genre, la grande majorité des citoyens, constamment assujettie à des travaux pénibles, est condamnée de fait à languir dans la misère, dans l’ignorance et dans l’esclavage. Du grand nombre des salariés et du petit nombre des salarians (sic) résulte nécessairement la misère des premiers. L’ignorance est, à la fois, une nécessité pour les travailleurs surchargés, et une précaution pour ceux qui ont rejeté sur eux leur propre fardeau. De la misère et de l’ignorance naît l’esclavage, qui est partout où les hommes ne peuvent ou ne savent pas faire usage de leur volonté.

Ce système, que ses partisans eux-mêmes ont nommé : Ordre d’égoïsme ou d’aristocratie, eut, dans la Convention même, d’adroits et habiles défenseurs : les preuves sont dans les astucieuses harangues des Girondins, dans leurs transactions avec la cour, dans leurs perpétuelles invectives contre les amis de l’égalité, dans leurs liaisons avec Dumouriez, etc., etc.

Rousseau proclama les droits inséparables de la nature humaine ; il plaida pour tous les hommes sans distinction ; il plaça la prospérité de la société dans le bonheur de chacun de ses membres, et sa force dans l’attachement de tous aux lois. La richesse publique est pour lui dans le travail et dans la modération des citoyens, et la liberté réside dans la puissance du souverain qui est le peuple entier, et dont chaque élément conserve l’influence nécessaire à la vie du corps social par l’effet de l’impartiale répartition des jouissances et des lumières. – Cet ordre social, qui soumet à la volonté du peuple les actions et les propriétés particulières ; qui encourage les arts utiles à tous, et proscrit ceux qui ne flattent que le petit nombre ; qui développe sans prédilection la raison de chacun ; qui substitue à la cupidité l’amour de la patrie et de la gloire ; qui fait de tous les citoyens une seule et paisible famille ; qui, en un mot, assujettit chacun à la liberté de tous, et personne à celle d’un autre : cet ordre fut de tout temps l’objet des vœux secrets des vrais sages, et il eut, dans toutes les époques d’illustre défenseurs ; tels furent : Minos, Platon, Lycurgue, le Christ, Thomas Morus, Montesquieu et Mably ; plus tard, l’entier gouvernement révolutionnaire, proclamant que : TOUS LES HOMMES ONT UN DROIT ÉGAL AUX PRODUCTIONS DE LA TERRE ET DE L’INDUSTRIE, et enfin les auteurs de la conspiration dite des Égaux, parmi lesquels figurent : Babeuf, Darthé, Buonarroti, Antonelle, Bertrand de Lyon, etc., etc.

Ce système, nommé ordre d’égalité, fut celui de Rousseau. C’est sur ces principes que la société des Babouvistes se forma au Panthéon ; mais un comité secret se chargea de préparer l’insurrection. Ce fut dans ce comité que l’on posa les principes d’ordre social les plus propres à délivrer les nations des maux qui les affligent.

Jamais, y disait-on, la masse du peuple n’est parvenue au degré d’instruction et d’indépendance nécessaires pour l’exercice des droits politiques essentiels à sa liberté, à sa conservation et à son bonheur. Les nations les plus sages de l’Antiquité eurent des esclaves qui les mettaient sans cesse en péril : jamais société civile ne put faire disparaître de son sein cette foule d’hommes qu’aigrit et rend malheureux l’idée des biens dont ils sont privés et dont ils voient les autres en possession. Partout la multitude rampe sous la verge d’un despote ou sous celle des castes privilégiées. – Et, portant ensuite les regards sur la nation française, on la voyait asservie, par les manœuvres des égoïstes, à la corporation des riches et des enrichis. – Quant à la cause de ces désordres, on la trouva dans l’inégalité des fortunes et des conditions, et en dernière analyse, dans la propriété individuelle par laquelle les plus adroits ou les plus heureux, dépouillèrent et dépouillent sans cesse la multitude qui, astreinte à des travaux longs et pénibles, mal nourrie, mal vêtue, mal logée, privée des jouissances qu’elle voit se multiplier pour quelques-uns, et minée par la misère, par l’ignorance, par l’envie et par le désespoir dans ses forces physiques et morales, ne voit plus dans la société qu’un ennemi.

L’histoire de la révolution venait à l’appui de ces réflexions. Le comité y voyait la classe antérieurement riche et elle qui l’était devenue, assiduement (sic) occupées à s’assurer la prééminence ; il y voyait que les prétentions ambitieuses allaient toujours de pair avec la haine du travail et le désir de l’opulence ; que l’attachement du peuple aux droits de cité s’était refroidi à mesure que les institutions favorables à l’égalité avaient reçu des atteintes, et que toute la politique des aristocrates consistait à appauvrir, diviser, dégoûter, effrayer et comprimer la classe laborieuse, dont les réclamations sont par eux représentées comme les causes les plus actives de la décadence de la société. – D’après ces observations, on dut conclure que la cause toujours agissante de l’esclavage est tout entière dans l’inégalité. Détruire l’inégalité est donc la tâche de tout législateur vertueux : voilà le principe qui résulta des méditations du comité. Comment parvenir à son application ?

Amar, qui avait vu la Convention pourvoir aux besoins urgens [1] de la patrie par la taxe des objets vénaux, par les contributions révolutionnaires et par les réquisitions sur les riches, vantait cette manière d’enlever le superflu qui encombre les canaux trop remplis pour le rendre à ceux qui manquent du nécessaire. D’autres proposaient le partage des terres, les lois somptuaires, l’impôt progressif. – Mais l’on observa que les législateurs, qui, pour diminuer les ravages de l’inégalité, avaient eu recours au partage des terres et aux lois somptuaires, en livrant la distribution des travaux et des biens à l’avidité et à la concurrence, n’avaient opposé au torrent que de faibles remparts, toujours minés et renversés par l’action incessante de l’avarice et de l’orgueil, auxquels le maintien du droit de propriété fournit constamment mille moyens de franchir tous les obstacles.

Les réquisitions et les taxes furent employées utilement pour faire face aux besoins urgens [1], et déjouer la malveillance des riches ; mais elles ne sauraient faire partie de l’ordre habituel de la société, sans en attaquer l’existence : car, outre qu’il serait impossible de les asseoir sans risquer d’enlever le nécessaire, elles entraîneraient le grave et irréparable inconvénient de tarir les ressources de la reproduction, en ôtant aux propriétaires, à qui elles laisseraient la charge de la culture, l’encouragement de la jouissance ; elles seraient d’ailleurs insuffisantes contre l’entassement sourd du numéraire, résultat inévitable du commerce vers lequel se tourneraient naturellement les spéculations de l’avidité. L’impôt progressif serait un moyen efficace de morceler les terres, d’empêcher l’accumulation des richesses et de bannir l’oisiveté et le luxe, si l’estimation exacte des fortunes qu’il exige n’était pas difficile à atteindre ; car comment apprécier les capitaux ? cette manière d’asseoir l’impôt serait tout au plus un acheminement au bien ; elle pallierait le mal sans en couper la racine. – Par la loi de la nature, qui fait dépendre la production du travail, ce travail est évidemment pour chaque citoyen une condition essentielle du pacte social ; et comme chacun apporte en société une mise égale (la totalité de ses forces et de ses moyens), il s’ensuit que les charges, les productions et les avantages doivent être également partagés : le but de la société est effectivement de prévenir les inégalités naturelles.

Ceux qui raisonnaient ainsi, voyaient dans LA COMMUNAUTÉ DES BIENS ET DES TRAVAUX, le véritable objet et la perfection de l’état social, le seul ordre public propre à bannir à jamais l’oppression en rendant impossibles les ravages de l’ambition et de l’avarice, et à garantir à tous les citoyens le plus grand bonheur possible. Il était reconnu entre ces égaux, que les lois de liberté et d’égalité ne recevraient jamais une application utile et durable, sans une réforme radicale dans l’ordre des propriétés.

Le 9 ventôse an IV, la clôture de la société fut décrétée par le Directoire et exécutée par le général Buonaparte : et les Égaux furent proscrits ; mais toutes ces persécutions ne firent que déterminer Babeuf et ses amis à développer leurs plans et à éclairer leurs concitoyens. Ils créèrent un Directoire secret de salut public, vers les premiers jours de germinal an IV.

Ce nouveau comité adopta la doctrine politique dont il vient d’être parlé, basée sur ces principes : que l’égalité des travaux et des jouissances est le seul but de la société ; que l’égalité sans restriction, amène et garantit le plus grand bonheur de tous, avec la certitude qu’il ne pourrait jamais leur être enlevé, et qu’enfin l’impartiale distribution des biens et des lumières devra être le résultat infaillible et définitif des efforts des conjurés.

Leur objet et leur moyen était le peuple.

Leur point de ralliement, la constitution de 93 modifiée dans ses dispositions sur la propriété.

Leur premier mobile, la vérité et l’exposé des droits du peuple.

Le comité, après avoir résolu de substituer à l’autorité existante une autorité provisoire et révolutionnaire, à la nomination des insurgés de Paris, qui devait s’adjoindre un démocrate par département ; après avoir formulé son fameux acte insurrecteur qui comprenait les moyens transitoires pour arriver à la communauté ; après avoir arrêté le décret du peuple à sa nouvelle autorité provisoire, décret fondé sur ses droits naturels, sur ce que l’inégale rétribution des travaux et des biens est la sources intarissable de l’esclavage et des malheurs publics ; sur ce que le travail de tous est la condition essentielle du pacte social, sur ce qu’enfin la propriété réside essentiellement dans le peuple, qui peut seul en déterminer et en changer la répartition, et après avoir enfin créé son comité militaire, et pourvu à toute l’insurrection, le comité, disons-nous, s’occupa d’une manière plus spéciale de la législation définitive de l’égalité.

A l’aide des débris qui restent de toute cette affaire, Buonarroti a exposé ainsi qu’il suit, la forme civile et politique que les conjurés préparaient aux Français, et les institutions transitoires par lesquelles ils comptaient les y conduire. »

[1] Graphie de l’époque.

Néo-Babouvistes. Retombées de la lecture de Buonarroti

Renverser le Directoire bourgeois, rétablir la Constitution démocratique de 1793, aller vers la suppression de la propriété individuelle, « instaurer la communauté des biens, des travaux et des jouissances », tels étaient les buts des Égaux que découvraient les lecteurs de Buonarroti en ces débuts de la Monarchie de Juillet.

Si beaucoup d’entre eux ont jugé condamnable, ou au mieux utopiques et irréalisables les deux derniers objectifs, il n’en est pas allé de même avec ceux des républicains, qui voyaient dans la République non seulement le triomphe de la démocratie, mais encore et surtout l’avènement de la justice sociale. C’est alors que ces militants ont commencé à se séparer clairement des républicains petits bourgeois dont la visée n’était, plus ou moins exclusivement, que politique.

Regarder vers ce passé déjà lointain permit aux révolutionnaires les plus radicaux, les plus attentifs au sort des classes laborieuses, dont nombre d’entre eux faisaient partie, de prendre une conscience nouvelle de ce qui leur était imparti.

L’apport principal de l’ouvrage de Buonarroti, en effet, a été de leur faire comprendre la nécessité d’une organisation politique ferme et structurée, au service de la Cause, et de poser en perspective, au lendemain d’une éventuelle victoire, la nécessité d’une dictature transitoire permettant d’assurer la pérennité de la Révolution. On sait que ce fut la position de Blanqui et de ses disciples. Ce fut aussi, dans la mouvance de de ceux qui commencent à s’appeler communistes, la position de la nébuleuse « néo-babouviste ». Nous y reviendrons.

À noter que Buonarotti, qui n’avait jamais cessé d’intéresser les chercheurs, a fait l’objet de deux publications importantes dans les dernières décennies.

En 1969, poursuivant leur remarquable travail de diffusion des « Classiques du Peuple » (hélas trop peu soutenu), les Éditions sociales publièrent un Buonarroti, Conspiration pour l’Égalité, dite de Babeuf, préfacé par Georges Lefebvre.

Peu après, on pouvait lire l’important travail de A. Galante Garrone, Philippe Buonarroti et les révolutionnaires du XIX° siècle, 1828-1937, Ivréa Éditions, Champ libre, 1975. (publié en Italie chez Einaudi en 1972)

Pour appréhender toute la complexité et tout l’intérêt de cette nébuleuse communiste « néo-babouviste » des années 1840, il est impératif de lire l’ouvrage d’Alain Maillard, La communauté des Égaux. Le communisme néo-babouviste dans la France des années 1840, Paris, Kimé, 1999.

Voici la présentation de l’éditeur :

« Communisme : le mot se répand en France au début des années 1840. Il désigne alors la doctrine qui vise à fonder la république sur la communauté des biens, des travaux et des jouissances. Ses partisans la révèlent secrètement, notamment à Paris et à Lyon, dans la Société des travailleurs égalitaires et d’autres groupements de conspirateurs. Surtout, ils la proclament publiquement dans des écrits qui défendent la mémoire de Gracchus Babeuf et de Philippe Buonarroti, dans des rassemblements officiels comme le banquet de Belleville, dans de nombreuses réunions populaires et dans leur presse ouvrière. Jusqu’à la révolution de 1848, le mouvement « néo-babouviste », animé par Théodore Dezamy, Jean-Jacques Pillot, Richard Lahautière, André-Marie Savary, Joseph Benoit, les frères Charavay, Jules Gay et bien d’autres, forme avec une école rivale, celle d’Étienne Cabet, le « parti communiste ».

Ce livre tente de comprendre et d’expliquer comment la vision du monde et les pratiques politiques de ce communisme égalitaire se sont développées au cours des années 1840 ; comment des militants issus des « blouses » et de la « redingote pauvre » ont transformé le républicanisme ouvrier, apparu avec la révolution de 1830 et la floraison de lutes et d’utopies sociales sous la monarchie de juillet, en communisme ouvrier ».

Cf. la recension par C. Mazauric, dans Annales historiques de la Révolution française, n°322, oct.dec.2000.

Nous avons parlé du versant « aval » de l’œuvre de Buonarroti. Mais tous ceux qui s’intéressent à la source n’ont que l’embarras du choix dans l’impressionnante bibliographie consacrée à Babeuf.

Gracchus Babeuf a toujours été à l’honneur dans l’historiographie et dans les célébrations soviétiques. Le mouvement ouvrier français ne l’a jamais oublié, pas plus que les historiens français, et non des moindres (la liste serait longue de leurs publications, sans oublier l’indispensable revue Études babouvistes dont J.M. Schiappa est responsable).

Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, et dans leur désir, souvent pathétique, de dénouer le lien trop ombilical du communisme français au communisme soviétique, nombre d’idéologues du P.C.F se sont cherché des racines brevetées à cent pour cent nationales. D’où un « revival » de Babeuf, un retour à son « communisme » porteur d’une exigence d’égalité et de justice sociale, dans le reflux de la Grande Révolution. Mais un revival par trop téléologique dont Cl. Mazauric était sans doute le mieux placé pour assurer le dépassement.

Aujourd’hui, à qui s’intéresse à cette source du communisme contemporain en France, je ne saurais donc trop recommander l’ouvrage de Claude Mazauric, Babeuf. Écrits, Textes choisis de Gracchus Babeuf, introduction nouvelle, annotations, sources et travaux par Claude Mazauric, Pantin, Le Temps des cerises, 2009 (Éditions sociales, 1965).

Présentation de l’éditeur :

« De quoi, François-Noël Babeuf, que l’histoire connaît sous le nom de « Gracchus Babeuf », né en Picardie en 1760, devenu parisien peu après 1789, condamné à mort en 1797, est-il devenu depuis deux cent douze ans, l’incarnation, le symbole ou l’annonce ? En quoi évoquer sa personne conduit-il à favoriser l’expression d’une aspiration générale au « bonheur commun », toujours présente ?

C’est à proposer aux lecteurs le moyen d’en juger par eux-mêmes que le présent recueil des Ecrits de Babeuf est résolument consacré. Les « sources » de l’histoire personnelle et publique de Babeuf sont particulièrement nombreuses et diverses : en se laissant porter par l’émotion que suscite leur lecture, en s’interrogeant sur la signification des mots et le sens des actes dont ils indiquent la portée, la lectrice ou le lecteur d’aujourd’hui, découvrira la fécondité et la signification profonde du projet collectif de transformation sociale dont Babeuf fut, à la fois et en son époque, l’âme et le protagoniste majeur.

Celui dont on a trop souvent dit que la pensée et l’action incarnaient une première forme historique du communisme contemporain, appartient d’abord à son temps : celui de la Révolution française. Babeuf n’eut en effet de cesse de se servir du levier de la démocratie politique et des luttes de masse qui ont fait irruption en France à partir de 1789, pour tenter d’imposer plus d’égalité et de justice sociale entre les êtres humains : en cela son message demeure actuel et parle à tous.

Substantiellement introduits, commentés, annotés, référencés et remis en contexte, les Ecrits de Babeuf dont ce recueil est la quatrième réédition augmentée et complétée, tient compte des derniers travaux et des dernières recherches consacrées à l’histoire de Babeuf et de son journal, Le Tribun du peuple. »